○大玉村開発事業指導要綱

平成5年3月31日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、大玉村の将来の目標像である豊かな村づくりの実現のため、区域内における無秩序な土地の開発及び利用を防止するとともに開発事業を行う者に対し応分の協力と負担を要請することにより、調和のとれた均衡のある地域開発の発展と、あわせて健全ですぐれた生活環境の実現、良好な自然環境の保全及び災害の防止に資するものとする。

2 前項の趣旨に則さず、地域的特性と調和しない開発利用計画を前提とする土地の所有権その他の使用収益を目的とする権利の設定又は移転は、これを極力抑制するものとする。

計画実現の見通し薄いものについても、また、同様とする。

(適用対象)

第2条 この要綱は、一団の土地(本村内にその土地の一部が存する場合を含む。以下同じ)の面積が0.1ヘクタール以上の民間の開発事業(農林漁業及び自己の居住の用以外の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(土取りを含む。)に関する事業をいう。以下同じ)について適用する。ただし、村長が特にその必要があると認めるときは、その面積が0.1ヘクタール未満の開発事業についても、この要綱を適用することがあるものとする。

2 開発事業が、同一の地域又は隣接する地域において、同一の、又は異なる開発事業者(開発事業を行う者をいう。以下「事業者」という。)によって、同時に、又は異なる時点において、類似の用途を目的として行われる場合は、これらの開発事業の対象となる土地については、すべてこれを一団地の土地とみなして、この要綱を適用するものとする。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、開発事業の施工に伴い当該開発事業対象となる区域(以下「開発区域」という。)の内外により新たに必要となり、又は改良を必要とすることとなる公共施設(道路、公園、広場、水道、下水道、河川、水路、ため池、消防の用に供する貯水施設、砂防施設、その他公共の用に供する施設)及び公益的施設(教育施設、医療施設、購買施設、官公庁施設、その他居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設)については、既存のこれらの施設の管理者と協議を経て、原則として自からの負担において整備するとともに、自らが施設したものについては、自らの責任で管理運営するか、又は責任ある第三者に管理運営させなければならない。

2 事業者は、開発事業の計画の策定及び施行にあたっては、災害及び公害の防止その他住民の生命財産の保護、自然環境の保全のため、最善の努力を払わなければならない。

3 事業者は、開発事業の計画の策定及び施行にあたっては、自然環境の改変を最少限にとどめることとともに、積極的に緑地、樹林地等を配置し、植生の回復等のために適切な措置をとらなければならない。

4 事業者は、開発事業の計画の策定及び施行にあたっては、地域住民の意見を尊重し、その理解と協力が得られるように努めなければならない。

(事業計画の基準)

第4条 開発事業の計画は、次に掲げるところに従って定めなければならない。

(1) 一般的基準

ア 国、県及び本村その他公的機関の策定に係わる土地利用に関する各種計画に適合するものであること。

イ その地域の将来の発展上望ましいものであって、地域住民の福祉の向上に貢献する度合の高いものであること。

ウ 開発区域は、優良農用地でなく、また農用地として利用すべき相当規模の土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域でもないこと。

エ 開発区域は、保安林、保安施設地区、保安林予定森林等の有する公益的機能の発揮が要請されている地域地区でなく、また林業の振興を図るべき土地でもないこと。

オ 開発区域は、自然環境を積極的に保全する必要がある地域でないこと。

カ 開発区域は、災害及び公害の防止のため保全する必要がある地域でないこと。

キ その他関係法令等に照らし適法なものであること。

(2) 技術的基準

ア がけくずれ、土砂の流出、地すべり、出水等災害の防止について、所要の措置を講ずるものであること。

イ イのほか、自山、治水及び水源のかん養に支障を及ぼさないものであること。

ウ 文化財等の保存について、適切な措置を講ずるものであること。

エ 開発区域内の道路は、その幅員、こう配その他の構造が交通の安全の確保上問題なく、かつ、当該地域の内外における既設の道路との接続、取付関係が良好なものであること。

オ 給水施設は、開発区域の内外における既設の飲料水その他の生活用水、農業用水等既存の水需要に支障をきたさない程度の能力及び構造のものであり、かつ、当該区域内において想定される需要に対応する程度の能力及び構造のものであること。

カ 汚水、排水、廃棄物等により、環境が汚染されることのないよう所要の処理施設が整備されるものであること。

キ 必要な消防水利施設が整備されるものであること。

ク 前掲のほか、用途、規模、環境等に応じ、公園、広場、緑地その他の公共施設及び公益的施設が確保整備されるものであること。

(設計基準)

第5条 開発設計に関する設計は、別表に定める基準に適合するものでなければならない。

2 地域の特性に対応する開発事業の設計の細部の技術的基準については、当該事業の個々の内容に応じ、村長及び関係行政機関の長の指示するところによるものとする。

3 開発設計に関する設計に係わる主要な設計図書は、法令に別段の定めのある場合を除き、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条に定める資格を有する者の作成したものでなければならない。

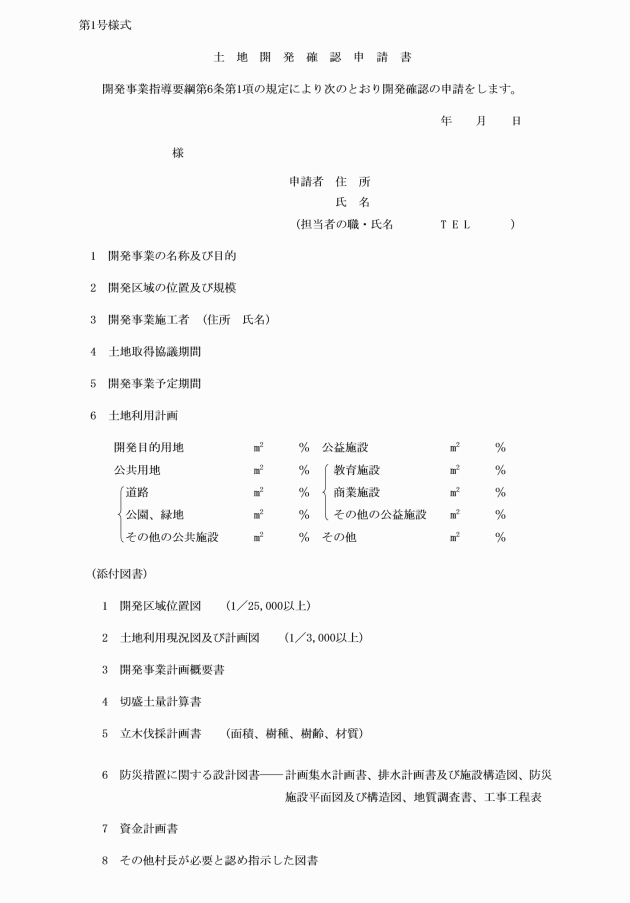

3 村長は、第1項の確認の申請があった場合において、必要があると認めるときは、開発事業の計画に関係のある公共施設及び公益的施設の管理者又は管理者となるべき者及びその他の関係者とあらかじめ内協議をするよう事業者に指導するものとする。

(分譲地の譲受人及び会員の募集についての届出)

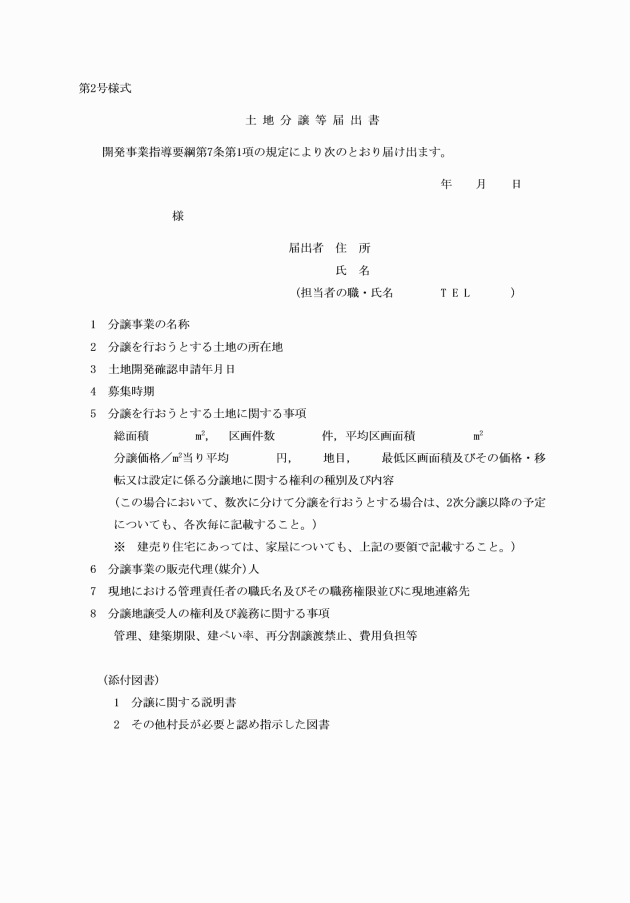

第7条 本村内にその全部又は一部が存する土地又は施設について、分譲地(開発区域の全部又は一部を区画をわけて譲渡する場合の当該区画された土地をいう)の譲受人又は会員(入会金、保証金、預託金、出資金、株式払込金その他いかなる名義をもってするかを問わず、一定額又は一定率の金円を支払い、預託し、又は出資したこと等により、開発事業により又はこれと関連してつくられる施設を一般の利用者に比べて有利な条件で利用することが出来る権利、地位、資格等を有する者をいう。)の募集を行おうとする事業者は、募集を行おうとする都度、当該土地の所在、地目その他当該土地を特定するために必要な表示又は当該施設の所在、種類、構造その他当該施設を特定するために必要な表示、分譲及び募集の方法、価格、引渡しの時期、現地における管理責任者の職氏名及び職務権限その他当事者の権利義務の内容等について、村長に届け出なければならない。

(工事完了の届出等)

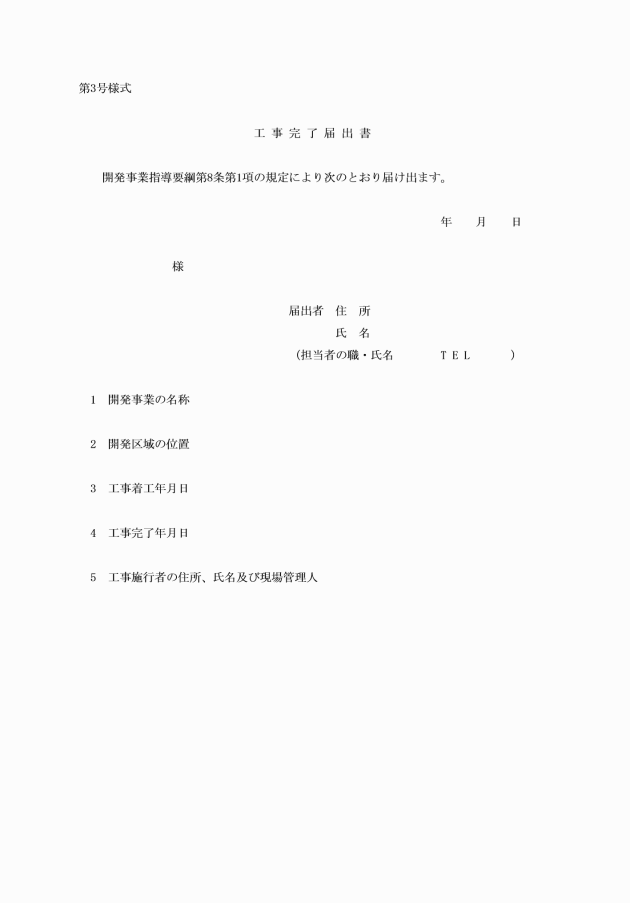

第8条 事業者は、開発事業に関する工事を完了したときは、村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による工事完了の届出があったときは、すみやかに当該開発事業がこの要綱等の内容に適合しているかどうかについて検査するものとする。

3 前項の規定による検査の結果、村長は、この要綱等の内容に適合していないものがあると認めるときは、これを適合させるため必要な限度において、当該事業者に対し、改善すべき事項を示して、必要な指示をするものとする。

4 事業者は、前項の規定による指示を受けたときは、当該指示の内容に応じ遅滞なく所要の措置をとるものとする。

(開発事業の変更の届出等)

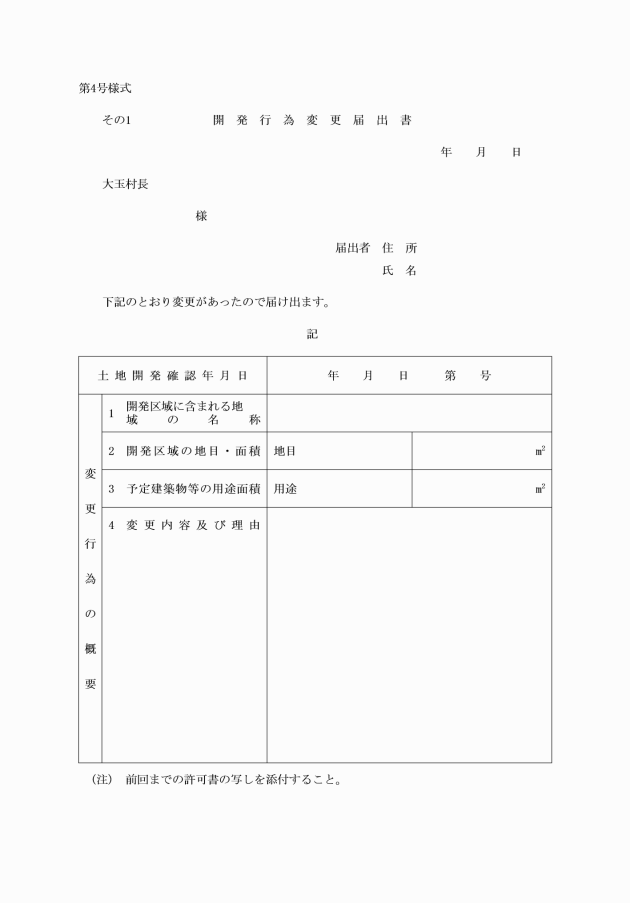

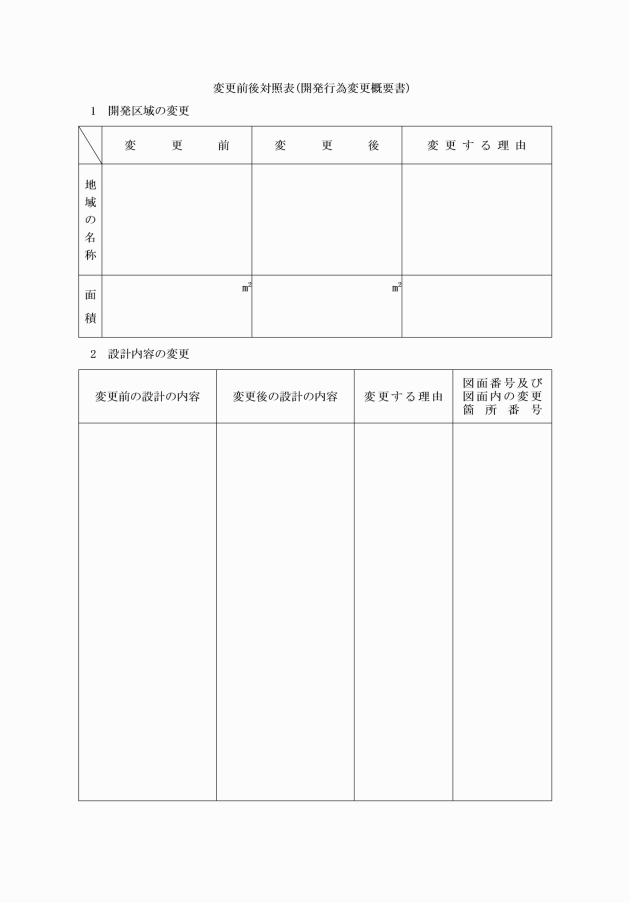

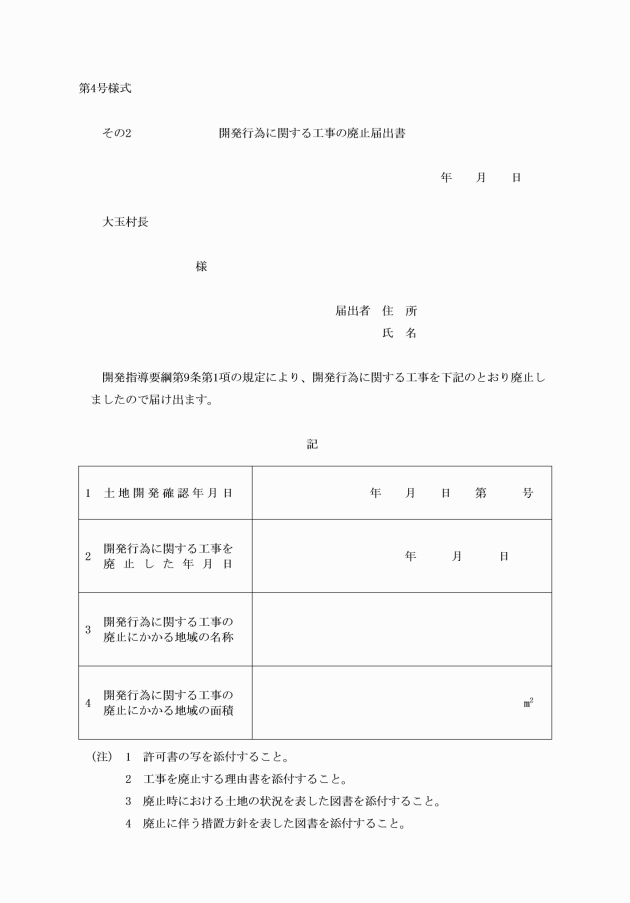

第9条 事業者は、開発事業の全部又は一部を変更し、中止し又は廃止しようとする場合においては、あらかじめその旨並びに当該開発事業の変更、中止又は廃止に伴って必要となる災害防止となるための措置について、村長に届出(第4号様式)なければならない。

(開発事業の譲渡又は承継についての協議)

第10条 事業者は、第13条の規定による協定を締結した開発事業又は開発区域内の土地若しくは施設についての権利を第三者に譲渡し、又は承継させる場合においては、あらかじめ村長に協議し、その同意を得なければならない。

(報告及び立入調査)

第12条 村長は、前条の規定による勧告をした場において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることがあるものとする。

2 村長は、前項に定める場合のほか、事業者に対し開発事業の適正な実施の確保に資するため必要があると認めたときは、開発事業の施行の状況について必要な報告を求め、又は開発事業の現場に立入り、調査をすることについての許諾を求めることがあるものとする。

3 事業者は、前2項の規定による村長の求めに対しては、信義誠実の原則をもって、これに応ずるものとする。

(協定の締結)

第13条 村長は、開発事業の実施が地域住民の福祉の阻害となり、また、良好な環境の保全上支障となることを避けるため、開発事業の適正な実施と事業完了後における開発区域内の適切かつ妥当な維持管理を図るうえで必要と認められる事項に関し、事業者と協定を締結するものとする。

2 事業者は、前項の規定による協定の締結について村長から求めがあったときは、信義誠実の原則をもって、これに応ずるものとする。

(非協力者に対する措置)

第14条 村長は、次の各号の一に該当する事業者については、当該事業者の氏名、違反の内容、勧告の内容等を公表するとともに、法令の規定の範囲内で、当該事業者及び当該開発事業に関連する許認可、関連公共事業は行わないよう最大の配慮をするとともに関連する機関にもその旨を要請するものとし、あわせて水道、電気、ガス等の供給についても斟酌するよう関係機関にあて要請するものとする。

(2) この要綱又は第13条第1項の規定により締結した協定の内容に違反した者

(窓口)

第15条 この要綱による協議、申出等についての窓口主管課は、建設課とする。

2 事業者は、開発事業の実施上の問題について本村の関係部局と協議する必要があるときはすべて前項の窓口主管課を経て行わなければならない。

(補則)

第16条 この要綱の目的の達成のために必要な事項ではあるが、特殊な事情により、この要綱により難いもの、又はこの要綱に定めのないものについては、その都度村長が定める。

付則

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附則(令和4年告示第161号)

この要綱は、令和4年6月17日から施行する。

別表 設計の基準(第5条関係)

一般住宅用地の造成 | 街区構成 | 街区の規模は、利用目的、地形、日照等を勘案して定めなければならない。この場合において、一般住宅用地にあっては、おおむね長辺80メートル以上120メートル以内、短辺30メートル以上50メートル以内の長方形を標準とし、戸建て住宅の1区画の面積は、平均165平方メートル(約50坪)以上とするとともに、道路に2メートル以上接しなければならない。 | ||||||||||||||

道路 | 1 道路は、開発区域内外の交通量を勘案して、その機能が有効に発揮されるよう配慮して検討するものとし、階段状又は袋路状の道路としてはならない。ただし、歩行者専用道路等で周囲の状況により避難及び通行上支障が無い場合はこの限りでない。 2 道路の幅員は次に定めるところによらなければならない。 (1) 開発区域内の最小道路幅員は、原則として有効幅員6メートル以上としなければならない。ただし、小区間で交通上支障がない場合は有効幅員4メートル以上とすることができる。 (2) 開発区域内の主要な道路幅員は、開発区域内の面積が0.1ヘクタール以上5ヘクタール未満は6メートル以上、5ヘクタール以上10ヘクタール未満は9メートル以上、10ヘクタール以上は12メートル以上としなければならない。 (3) 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員6.5メートル以上の道路に接しなければならない。ただし、開発区域の周辺の道路状況により、やむを得ないと認めるときは、交通に支障のない道路に接続することができる。 3 道路の路面は、交通量を考慮して舗装厚及び路盤厚を決定のうえ、簡易舗装以上の舗装としなければならない。なお舗装する際の舗装厚その他については、日本道路協会の簡易舗装要綱、アスファルト舗装要綱及びセメント舗装要綱によるものとする。 4 道路には、用水等を有効に排水する側溝及び暗渠その他の適当な施設を設置するものとする。この場合において、道路側溝については、幅員30センチメートル以上とするものとし、2次製品U字溝を使用する場合は、その品質に応じて道路側にコンクリート補強をしなければならない。 5 道路面が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)には、その角地の隅角をはさむ二等辺三角形(その隅角に対する底辺の長さが、その道路の幅員に応じ次表による大きさのものに限る。)の部分を道路に含むすみ切り(街角せん除)として設けなければならない。 街角せん除 | |||||||||||||||

|

|

| ||||||||||||||

| 道路幅員 | 40m | 30m | 20m | 15m | 12m | 10m | 8m | 6m | 4m |

| |||||

40m | 12 | 10 | 8 | 6 |

|

|

|

|

| |||||||

15 | 12 | 10 | 8 |

|

|

|

|

| ||||||||

8 | 8 | 6 | 5 |

|

|

|

|

| ||||||||

30m | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 |

|

|

| |||||||

12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 |

|

|

| ||||||||

8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 |

|

|

| ||||||||

20m | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |

| |||||||

12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 |

| ||||||||

8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |

| ||||||||

15m | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |

| |||||||

10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 |

| ||||||||

6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |

| ||||||||

12m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |

| |||||||

8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |

| ||||||||

5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |

| ||||||||

10m |

| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||

| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||

| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||

8m |

|

| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||

|

| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||

|

| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||

6m |

|

| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||

|

| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||

|

| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||

4m |

|

|

|

|

| 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||

|

|

|

|

| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||

|

|

|

|

| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||

|

|

| ||||||||||||||

(単位:m) 上段 交差角 90°前後 中段 60°以下 下段 120°以上 6 道路縦断勾配は、9パーセント以下とし、7パーセントをこえるものについてはすべり止め舗装を施さなければならない。ただし、縦断勾配は、地形上やむを得ず、かつ、交通上特に支障がない小区間については、12パーセント以下とすることができる。 7 開発区域内の幅員9メートル以上の道路はすべて歩車道を分離し、歩道は、縁石又はさくその他これに類する工作物によって車道から分離しなければならない。ただし、幅員9メートル未満の道路にあっても、土地及び交通の状況により歩行者の安全を確保するため必要な場合には、歩道を設けなければならない。 8 道路が屈曲し、又は道路に接して崖、水路等が存するため交通上危険がある箇所には防護柵その他の適当な防護施設を設けなければならない。 9 小規模開発(開発事業を行う面積が3,000平方メートル未満のもの)については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する基準によることができるものとする。 | ||||||||||||||||

公園、広場、緑地 | 1 公園、広場、又は緑地は、開発区域の規模、予定建築物の用途及び配置並びに周辺の状況を勘案し、環境の保全上、災害の防止上及び通行の安全上支障がなく、適当な規模及び構造で、かつ、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に設けなければならない。 2 公園、広場、又は緑地の合計面積は、開発区域の面積の3パーセント以上であり、かつ、公園の面積は、原則として1人当たり3平方メートル以上とし、次により配置しなければならない。ただし、小規模開発(開発事業を行う面積が3,000平方メートル未満のもの)については、適用しない。 (1) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合は、90平方メートル以上のものを1箇所以上設置しなければならない。 (2) 開発区域の面積が1ヘクタール以上5ヘクタール未満の場合は、300平方メートル以上のものを1箇所以上設置しなければならない。 (3) 開発区域の面積が5ヘクタール以上、20ヘクタール未満の場合は、1,500平方メートル以上のものを2箇所以上設置しなければならない。 (4) 開発区域の面積が20ヘクタール以上の場合は3,000平方メートル以上のものを2箇所以上設置しなければならない。 3 開発区域に設ける公園は、次に適合していなければならない。 (1) 公園の規模が1,000平方メートル以上の場合は2以上の出入口を設置しなければならない。 (2) 公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいその他利用者の安全の確保を図るための措置を講じなければならない。 (3) 公園には、雨水等を有効に排水するための適当な施設を設けなければならない。 4 開発区域の規模、地形、用途及び周辺の状況等を勘案のうえ、相当規模の緑地を、水辺地、河川沿い、幹線道路沿い等に計画し、かつ、原則として近隣する公園又は広場と当該緑地とを系統的に連絡する遊歩道を設けなければならない。 | |||||||||||||||

排水施設 | 1 排水施設は、地形、地質、開発区域の規模及び周辺の状況を十分に考慮し、次表を用いて算定した計画雨水量並びに開発区域内における生活又は事業に起因し、又は付随して生ずる汚水及び下水は原則として分流するものとし、有効かつ、適切に排出できる構造及び能力を有し、放流先の排水能力、利水の状況を勘案して、下水道、排水路、その他の排水施設又は河川その他の公共水域に接続させなければならない。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められる時は、開発区域内において一時雨水を貯溜する遊水池その他適当な施設を設けるものとする。 流量計算 排水施設設置基準 1 計算雨水量の算定は、原則として次式による。 Q=1/360CIA Q:計画雨水量(m3/sec) C:流出係数 I:降雨強度(mm/hr) A:集水面積(ha) 2 流水係数の値については、次のとおりとする。 (流出係数) ア 流出係数は、現地の地形、地質、地表状況及び造成目的等により判断するものとし、異なる地況条件が混在する場合は面積加重平均として、計算し原則として、次の区分による値とする。 | |||||||||||||||

|

|

| ||||||||||||||

| 開発前 | 開発後 |

| |||||||||||||

地表状態 | 係数 | 地表状態 | 係数 | |||||||||||||

樹林地 | 0.5~0.6 | 宅地、ゴルフ場、農地等造成 | 0.9~1.0 | |||||||||||||

草地 | 0.6~0.7 | |||||||||||||||

耕地 | 0.7~0.8 | |||||||||||||||

|

|

| ||||||||||||||

2 1の場合において、計画雨水量の算定及び排水施設を下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共水域に接続させることについては、関係行政機関と協議しなければならない。 3 雨水(処理された汚水その他の汚水で、これと同程度以上に清浄であるものを含む)以外の下水は、原則として暗渠によって排水できるように定めなければならない。 4 排水施設の構造は、法令に別段の定めがあるものを除き、次に定めるところによらなければならない。 (1) 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。 (2) 排水施設は、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられること。 (3) 主要な排水施設は、道路その他の排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されること。 (4) 排水施設のうち暗渠である構造の部分の内径又は内のり幅は25センチメートル以上とし、路面下に設ける暗渠については、道路交通により損傷することがないように必要な措置を講ずること。 (5) 主要な管渠の始点、下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所その他管渠の維持管理上必要な箇所には、ます又はマンホールを設けること。 5 主として住宅の建築の用に供する目的で行う20ヘクタール以上の開発事業にあっては、終末処理施設を有する下水道その他の排水管渠に汚水を施流する場合を除き、終末処理施設を設けなければならない。 6 20ヘクタール以上の開発区域における家庭雑排水及びし尿等の終末処理施設は、活性汚泥方式によるもの又はこれと同等以上の性能を有し、かつ、衛生上支障がないと認められる構造のものとしなければならない。 7 20ヘクタール未満の開発区域における終末処理施設は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項及び第2項の規定に基づき、建設大臣の指定するし尿浄化槽の構造基準(昭和44年建設省告示第1726号)第3に適合したし尿浄化槽とするものとする。ただし、開発区域の環境条件により、この基準を適合させることが不適当と判断される場合には、汲み取り式等とすることができるものとする。 8 排水流末が農地等に被害を及ぼす恐れがある場合は、事前に関係者と協議し、事業者の責任において対策を講ずるものとする。 | ||||||||||||||||

給水施設 | 開発区域の給水は、原則として事業主が水源を確保して行うものとするが、村の上水道又は簡易水道の給水を受ける場合、水道その他の給水施設は、開発規模、地形、地質及び周辺の状況並びに予定建築物の用途等を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障をきたさず、かつ、開発区域外の既存の需要に影響を及ぼさないような構造及び能力で適当に配置するものとし、又、当該施設を整備するにあたっては、水道法(昭和32年法律第177号)及び福島県給水施設条例(昭和33年福島県条例第18号)、大玉村水道事業給水条例(平成2年条例第5号)等に基づく施設基準とする。 | |||||||||||||||

消防水利 | 消防水利は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に定める基準を上まわるものでなければならない。 | |||||||||||||||

防災措置及び防災施設 | 1 開発区域内の地盤が軟弱である場合には、地盤沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置き換え、水抜きその他の措置を講じなければならない。 2 開発事業によって崖が生じる場合には、崖の上端に続く地盤面は、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配がとられなければならない。 3 切土をする場合において、切土をした後の地盤にすべりやすい土質の層がある時は、その地盤にすべりが生じないように、杭打ち、土の置き換えその他の措置を講じなければならない。 4 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように、締め固めその他の措置を講じなければならない。 5 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面がすべり面とならないように、段切りその他の措置を講じなければならない。 6 開発事業によって生じた崖面は、崩壊しないように、次に定めるところにより、擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタルの吹きつけその他の措置を講じなければならない。 (1) 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルをこえる崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルをこえる崖又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルをこえる崖の崖面は擁壁でおおわなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなる崖又は崖の部分で、次の1に該当するものの崖面については、この限りでない。 ア 土質が次表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの。 擁壁の設置 | |||||||||||||||

|

|

| ||||||||||||||

| 土質 | 軟岩(風化の著しいものを除く。) | 風化の著しい岩 | 砂利、その他これらに類するもの |

| |||||||||||

擁壁を要しない勾配の上限 | 60° | 40° | 35° | |||||||||||||

擁壁を要する勾配の下限 | 80° | 50° | 45° | |||||||||||||

|

|

| ||||||||||||||

イ 土質が前記の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度をこえ、同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離5メートル以内の部分。この場合において、前記イに該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合は、前記イに該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。 (2) (1)の規定の適用については、小段等によって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端がある時は、その上下の崖を一体のものとみなす。 (3) (1)において土質試験等に基づき地盤の安定検査をした結果、崖の安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において、擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、擁壁の設置を要しないものとする。 (4) 開発事業によって生ずる崖の崖面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹きつけ等によって風化その他の侵食に対して保護しなければならない。 (5) (1)の擁壁の構造は、構造計算、実験等によって、土圧、水圧及び自重により、擁壁が破壊し、又は転倒しないこと、擁壁の基礎がすべらないこと及び擁壁が沈下しないことが確かめられたものでなければならない。 (6) (1)の擁壁には、その表面の排水をよくするため、壁面の面積3平方メートル以内ごとに少なくとも1箇の内径が7.5センチメートル以上の硬質塩化ビニール管又はこれに類する耐水材料を用いた水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水槽を設けなければならない。ただし空積造その他擁壁の表面の水が有効に排水できる構造のものにあっては、この限りでない。 (7) (1)の場合において、崖面をおおう擁壁の高さが2メートルをこえるものについては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第142条(同令第7章の2の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。 | ||||||||||||||||

防犯灯の設置 | 1 開発区域内の公園及び道路には、防犯灯を設置するものとし、維持管理は事業者が行うものとする。 2 1の規定により防犯灯を設置する場合、公園内においてはその規模に応じ、道路においてはおおむね50メートルごとに1箇所の割合とし、特に、交差箇所、屈曲部及び区域外の道路との接続部分に設置するものとする。 | |||||||||||||||

その他の公益的施設 | 開発規模及び予定建築物等並びに周辺の状況に応じて必要な医療施設、交通施設、購買施設その他公益的施設がそれぞれの機能に応じ、有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置されなければならない。 | |||||||||||||||

別荘地の造成基準 | 排水施設 給水施設 消防水利 防災措置及び防災施設 防犯灯の設置 その他の公益的施設 | 「一般住宅用地の造成基準」を準用する。 | ||||||||||||||

区画面積 | 戸建て住宅1区画の面積は平均800平方メートル以上になるようにするとともに、各区画は道路に少なくとも4メートル以上接しなければならない。ただし市街地に隣接し、又は近接する地域にあっては平均600平方メートル以上とすることができる。 | |||||||||||||||

道路 | 1 開発区域内の主要な道路の幅員は、開発区域の面積により、次によるものとする。 (1) 0.1ヘクタール以上1ヘクタール未満は6メートル以上 (2) 1ヘクタール以上5ヘクタール未満は9メートル以上 (3) 5ヘクタール以上は12メートル以上 2 小規模開発(開発事業を行う面積が3,000平方メートル未満のもの)については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する基準によることができるものとする。 3 その他、道路幅員以外の基準は「一般住宅用地の造成基準」によるものとする。 | |||||||||||||||

公園、緑地等 | 1 開発区域内の主要な幹線道路の両側には、原則として緑地帯を設け、又街路樹を植栽しなければならない。 2 緑地、公園等は開発区域の面積の20パーセント以上としなければならない。ただし、小規模開発(開発事業を行う面積が3,000平方メートル未満のもの)については適用しない。 | |||||||||||||||

ゴルフ場、観光レクリエーション施設用地の造成基準 | 道路 排水施設 給水施設 消防水利 防災措置及び防災施設 防犯灯の設置 その他の公益的施設 | 「一般住宅用地の造成基準」を準用する。 | ||||||||||||||

森林の保全及び植林 | ゴルフ場の開発事業にあっては、森林の伐採を最小限にとどめるとともに、開発区域内には、原則として40パーセント以上の植林地帯を保存することとし、やむを得ず伐採する時は、植生の回復等を考慮して、積極的に植樹するものとしなければならない。 | |||||||||||||||

緑地、公園、広場等 | 開発区域内の緑地比は20パーセント以上確保し、公園、広場等については、適宜必要に応じて計画しなければならない。ただし、小規模開発(開発事業を行う面積が3,000平方メートル未満のもの)については、適用しない。 | |||||||||||||||

工場及び事業所、その他の施設用地の造成基準 | 道路 排水施設 給水施設 消防水利 防災措置及び防災施設 防犯灯の設置 | 「一般住宅用地の造成基準」を準用する。 | ||||||||||||||

公共施設及び公益的施設 | 公共施設及び公益的施設は、操業が予定される工場の種類、規模、工場用水使用量、工場廃液排水量その他開発区域内外の生活環境及び自然環境の保全上必要な諸条件を十分に考慮のうえ計画し、整備しなければならない。 | |||||||||||||||

公園、広場、緑地 | 開発区域内の緑地比は20パーセント以上確保し、公園、広場等については、適宜必要に応じて計画しなければならない。ただし、小規模開発(開発事業を行う面積が3,000平方メートル未満のもの)については、適用しない。 | |||||||||||||||

排水の水質基準 | 排水の水質基準は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び福島県産業公害等防止条例(昭和46年福島県条例第38号)の基準に適合するものでなければならない。 | |||||||||||||||