○大玉村成年後見制度に係る審判の請求手続等に関する規則

平成18年12月25日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、村長が審判請求を行う場合における手続を定めるとともに、その審判請求により、後見等開始の審判を受けた成年被後見人等に対し、家庭裁判所が選任した成年後見人等に係る報酬の扶助に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 審判請求 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求をいう。

(2) 後見等 後見、保佐及び補助の類型をいう。

(3) 被後見人等 後見等開始の審判を受けた者をいう。

(4) 後見人等 家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人をいう。

(1) 老人福祉法第5条の4第1項の規定により、村長が福祉の措置を行う者

(2) 知的障害者福祉法第9条の規定により、村長が援護を行う者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条の規定により、村長が相談又は助言を行う者

(4) 前3号に準ずる者として村長が認めた者

2 前項の規定にかかわらず、4親等内の親族があり、当該親族により審判請求を行う申し出がある場合は、その請求を妨げない。

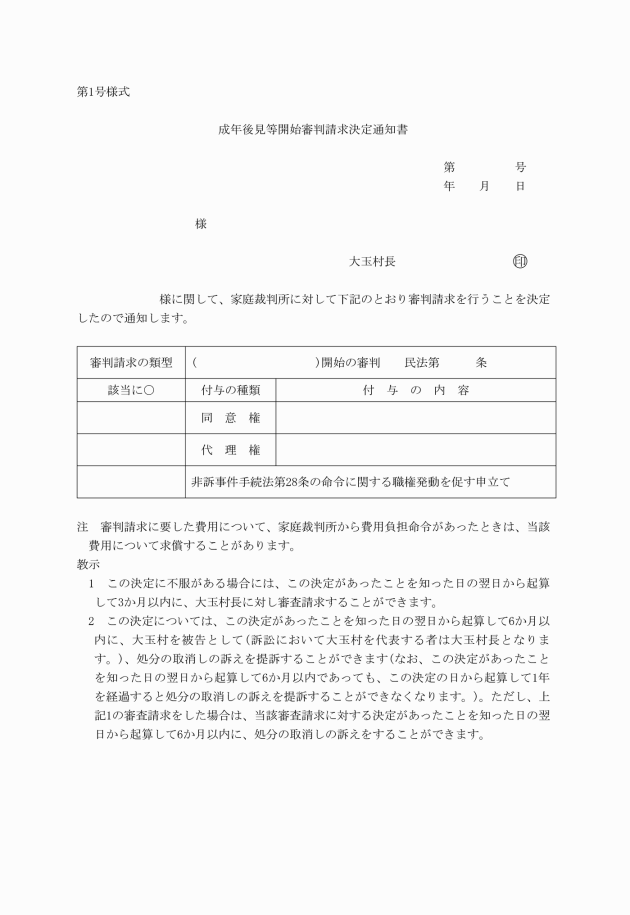

(審判請求の決定)

第4条 村長は、前条第1項に該当する者があると判断した場合は、その者に関し、心身の状況、資産の状況及び親族の有無を調査するとともに、次の事項を総合的に考察して審判請求の可否を決定するものとする。

(1) 判断能力の程度

(2) 親族による対象者保護の可能性

(3) 対象者又は親族が審判請求を行う見込み

(4) 関係機関の各種施策による対象者への支援が必要な状況

(5) その他勘案すべき事項

2 村長は、前項の調査及び考察の過程において、親族が審判請求を行う意思を有するときは、必要に応じて本人の状況等の情報を当該親族に提供することができる。

4 村長は、前項の決定をしたときは、家庭裁判所に対し審判請求を行うものとし、審判請求に係る申立書、添付書類その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

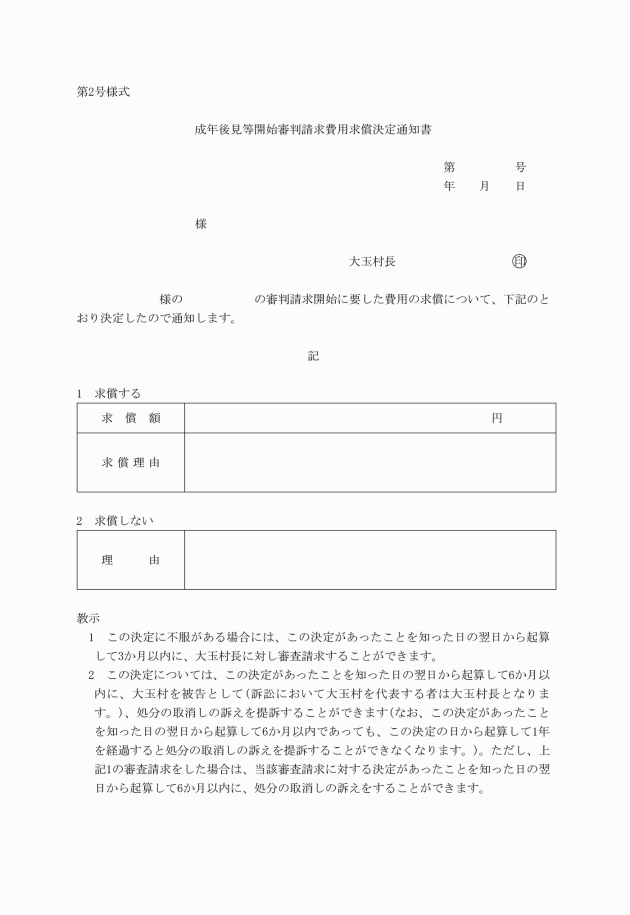

(審判請求に要する費用の負担)

第5条 村長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。

3 村長は、前項の規定による求償をしようとするときは、家庭裁判所に対し非訟事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す申立て(以下「命令申立て」という。)を行うものとする。

4 村長は、命令申立てにより求償権を取得した場合は、成年後見等開始審判請求費用求償決定通知書(第2号様式)により、被後見人等及び後見人等に対し通知し、当該費用を求償するものとする。

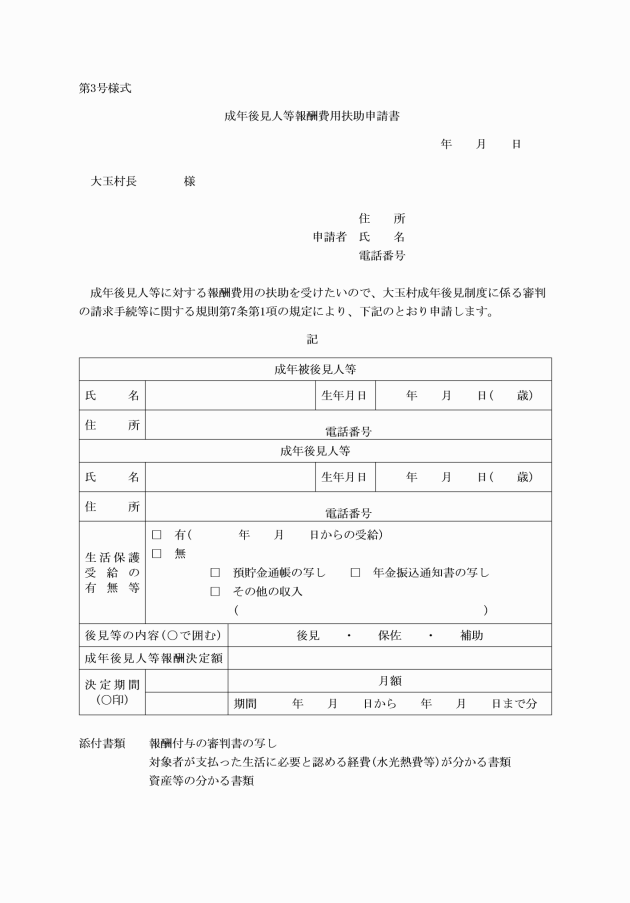

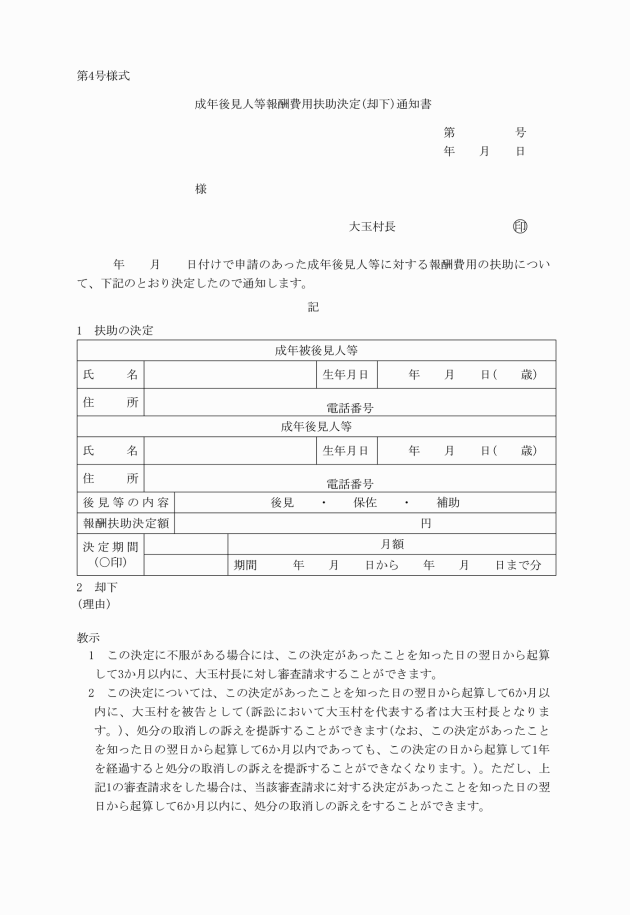

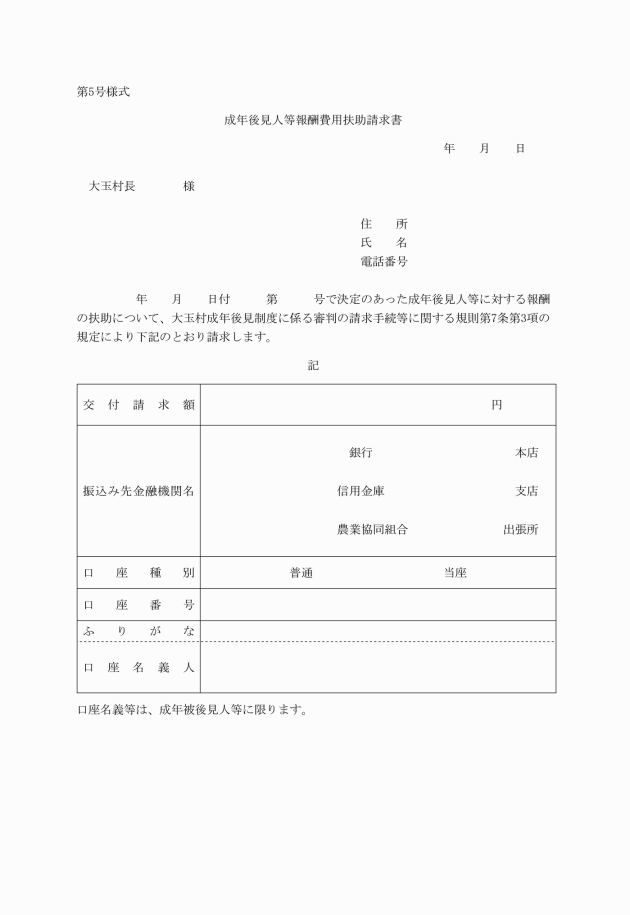

(成年後見人等報酬の扶助)

第6条 村長は、審判請求に係る被後見人等が次の各号のいずれにも該当するときは、後見人等に対する報酬付与の審判において、決定された後見人等に対する報酬の全部又は一部を扶助することができる。

(1) 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算出した成年被後見人等の生活保護基準額(各種加算を含む。)に、家庭裁判所が決定した後見人等に対する報酬金額を加えた場合において、その合計額が被後見人等の収入を超えるとき。

(2) 被後見人等がその収入、預貯金及び換金可能な資産から家庭裁判所が決定した後見人等に対する報酬金額を支払うことにより、当該被後見人等が生計を維持することが困難になると認められるとき。

2 扶助額は、生活に必要と認める経費(水光熱費等、対象者が実際に支払った額)及び後見人等の報酬の額(成年後見人等に対する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した額)の合計が対象者の収入を上回った額とする。ただし、被後見人等の生活の場が在宅の場合にあっては月額28,000円を上限とし、施設入所の場合にあっては月額18,000円を上限とする。

3 前項の規定に関わらず、現金、預貯金の合計額が30万円を超える者は対象外とする。ただし、30万円を超える者であって、当該合計額から30万円を超えた額を成年後見人等に対する報酬の支払に充てても、なお報酬の支払に不足が生じる場合は、対象として差し支えないものとする。

4 対象者が死亡した場合であって、報酬の付与の審判により決定された成年後見人等の報酬の額に当該対象者の遺留財産を充当してもなお不足が生じるときは、当該対象者の成年後見人等を対象者とすることができる。

(扶助金の返還)

第8条 村長は、前条第2項により決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により後見人等報酬扶助を受けたときは、扶助額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格の消滅)

第9条 扶助金の支給を受ける資格は、被後見人等が次の各号のいずれかの事由に該当することとなったときは消滅する。

(1) 死亡したとき。ただし、第6条第3項に規定する条件に該当する場合を除く。

(2) 後見等開始の審判が取り消しされたとき。

(3) 第6条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(1) 老人福祉法第32条に規定する審判の請求 福祉課高齢福祉係

(2) 知的障害者福祉法第27条の3に規定する審判の請求及び、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に規定する審判の請求 福祉課社会福祉係

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

附則(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和7年規則第23号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第40号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。