○大玉村職員復職支援要綱

平成22年9月21日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、こころの健康問題等に起因して長期間職場を離れている職員が、療養中に職務への復帰を前提とし、一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により、スムーズに復職できるよう支援することを目的とする。

(対象職員)

第2条 対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、こころの健康問題等に起因して病気休暇中又は休職中の者で、当該職員が治療を受けている医師又は任命権者が指定する医師(以下「産業医」という。)により、復職支援の一環として試し出勤による職場復帰訓練を実施することが適当と認められた者のうち、試し出勤の実施を希望する者とする。

(実施期間)

第3条 試し出勤の期間は、2ヶ月以内で任命権者が必要と認めた期間とする。ただし、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長することができるものとする。

なお、延長は概ね2週間までとする。

(実施場所)

第4条 試し出勤の実施場所は、原則として当該職員の元の職場とする。ただし、元の職場に発症の要因があると考えられる場合又は元の職場での試し出勤実施が困難な場合は、試し出勤先を元の職場と異なる職場に選定することができることとする。

(職場の受入体制)

第5条 所属長は、試し出勤の開始に当たって、所属職員に対して対象職員の試し出勤について周知を図る等、受入体制を整え、支援責任者を指定する等、試し出勤が円滑に行われるよう配慮するものとする。

(給与等の取扱い)

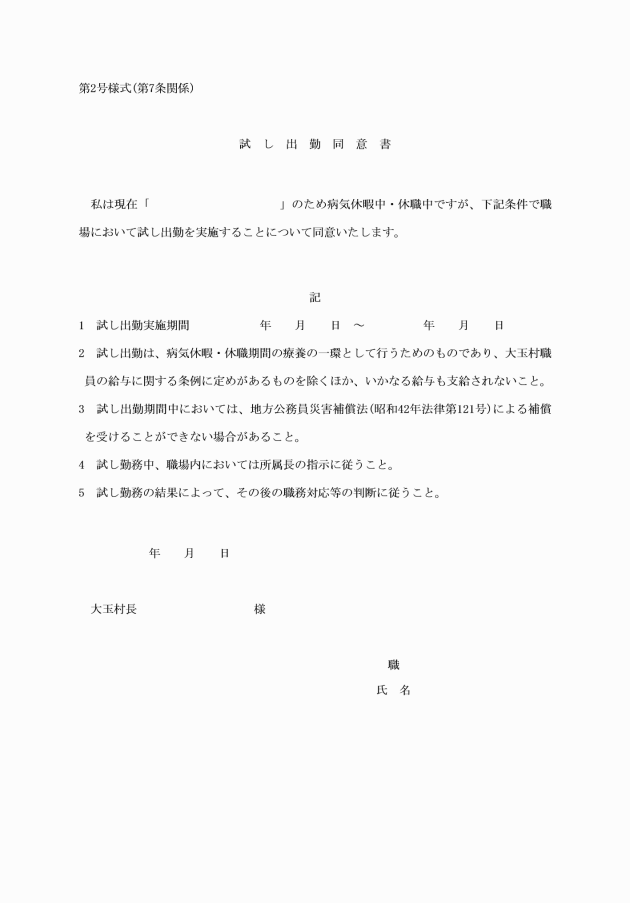

第6条 試し出勤は、リハビリテーションの一環として、対象職員の自発的意思として病気休暇中又は休職中に実施されるため、職員の給与に関する条例(昭和41年3月22日条例第5号)に定めがあるものを除き、いかなる給与も支給されず、また、通常の正式な勤務とみなさないので、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定める公務上の災害に対する補償は受けることができないものとする。

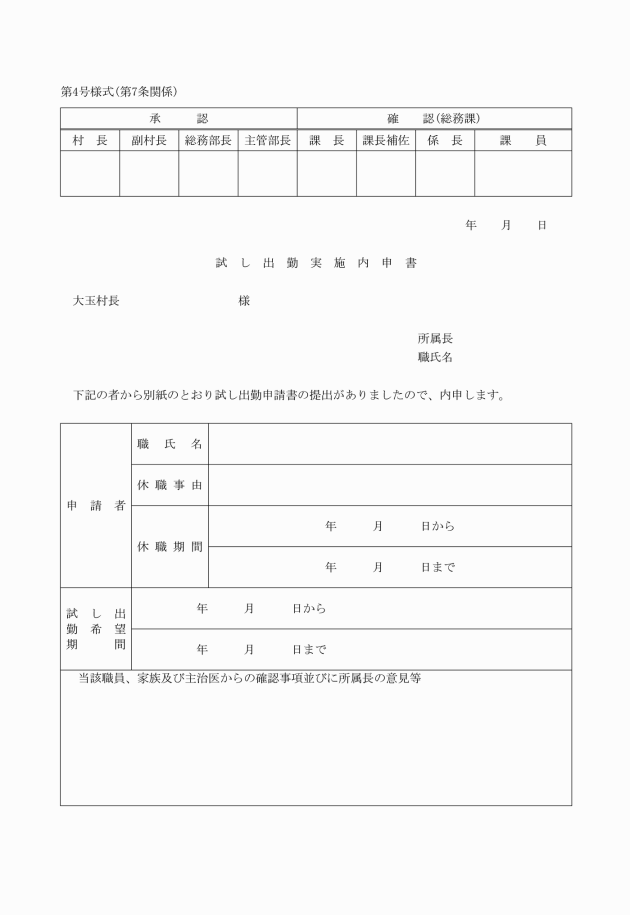

2 所属長は、当該職員から試し出勤の申請が提出された場合、次の事項について、別表に定める標準的例示に従い、当該職員、職員の家族又は主治医に相談の上、試し出勤の内容を定めるものとする。

(1) 通勤

(2) 職場環境及び人間関係

(3) 担当事務の処理

(4) その他復職に必要な事項

3 所属長は、第1項の規定により当該職員から提出された書類に次の書類を添付し、総務部長を経由し任命権者に提出するものとする。

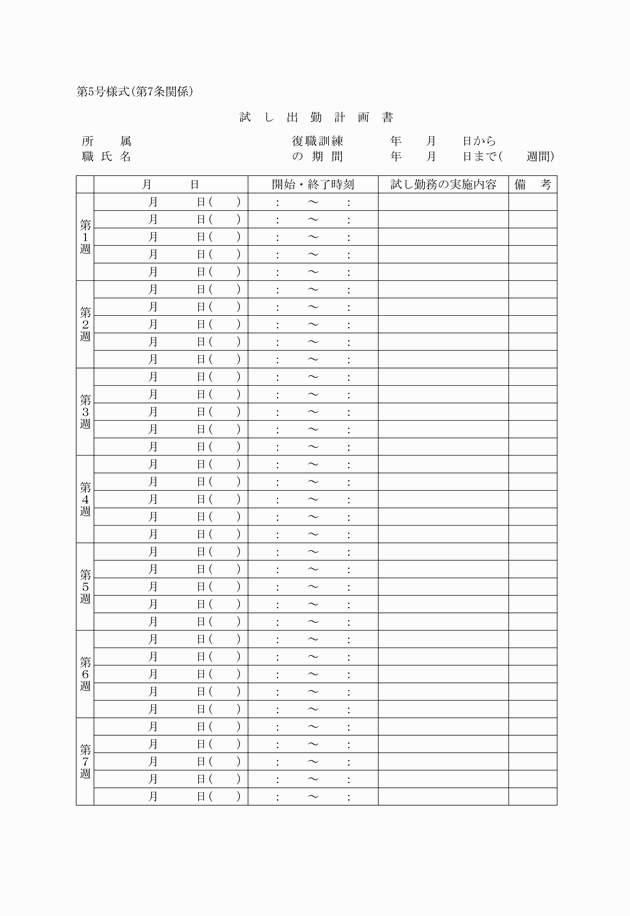

(1) 試し出勤実施内申書(第4号様式)

(2) 試し出勤計画書(第5号様式)

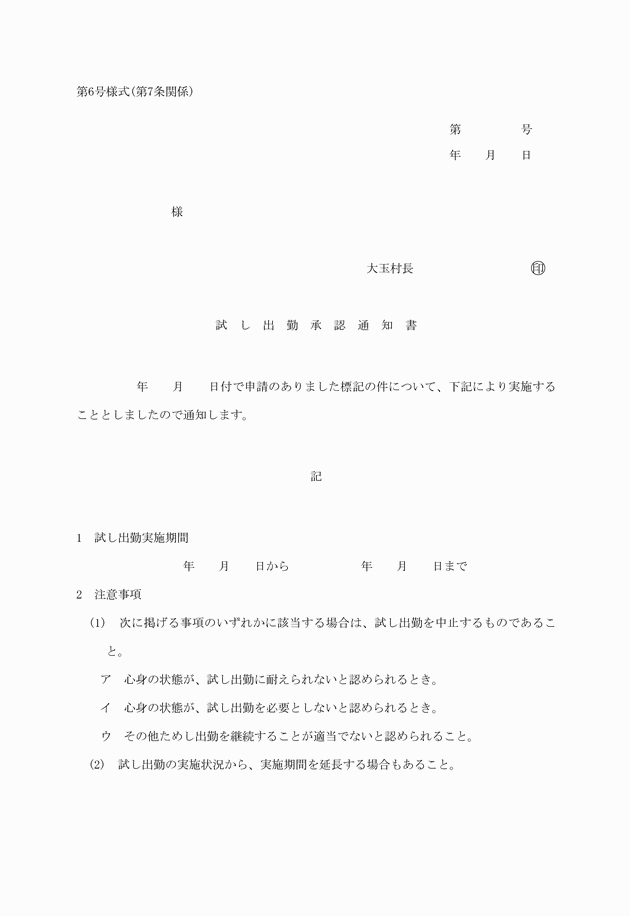

5 第3条の規定に基づく試し出勤期間の短縮及び延長手続きは、前各号の例により行う。

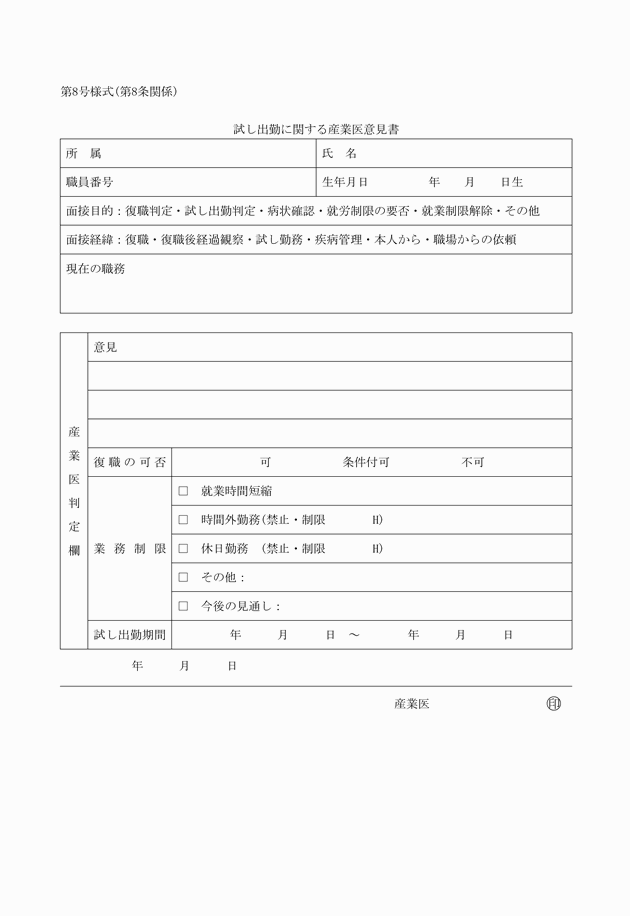

(産業医の面談)

第8条 任命権者は、前条第4項の規定に基づき試し出勤の承認又は不承認を決定するに際して、当該対象職員に対して大玉村の衛生管理者である医師(大玉村職員健康衛生管理要綱(昭和58年11月10日訓令第2号)第3条第1項に定める産業医)に面談を受けさせることができる。

2 任命権者は、試し出勤終了後、復職を決定する場合にも、産業医の面談を受けさせることができる。

3 産業医は、前項各号の規定による面談を行ったときは、復職支援に関する産業医の意見書(第8号様式)に必要事項を記入し任命権者に提出するものとする。

(試し出勤の留意点)

第9条 試し出勤は、あくまで療養の一環として行うものであるため、処理した業務については、必要な点検を行い、支援責任者が責任を持って適切な措置を講じるものとする。

また、検査、許認可等の対人関係の業務など、特に村民に直接対応する業務内容には原則として従事させないものとする。

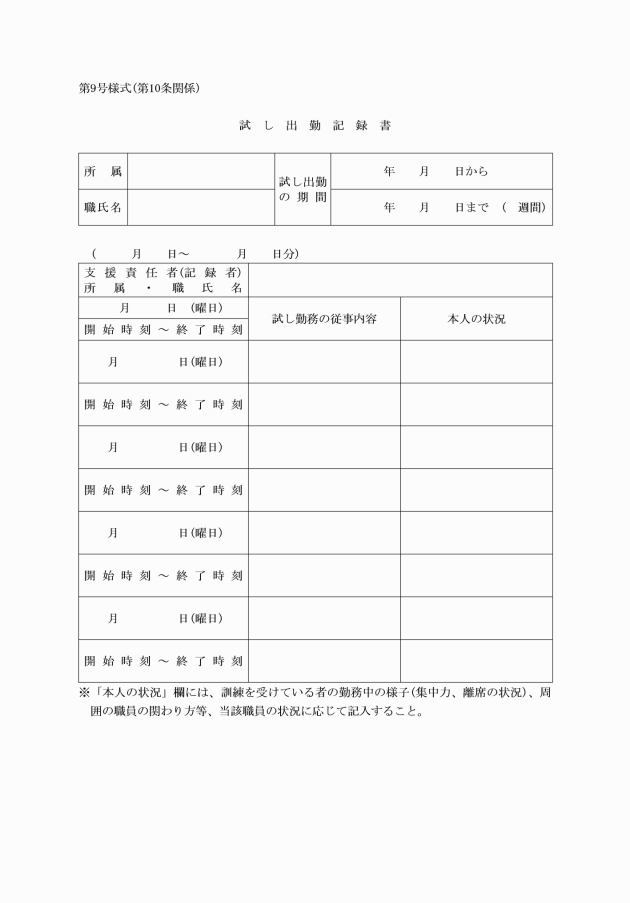

(試し出勤の状況把握)

第10条 所属長は、当該対象職員の行動等について、試し出勤記録書(第9号様式)を作成するとともに、定期的に主治医及び主任衛生管理者等との面接を実施するなど、日々の状況把握に努めるものとする。

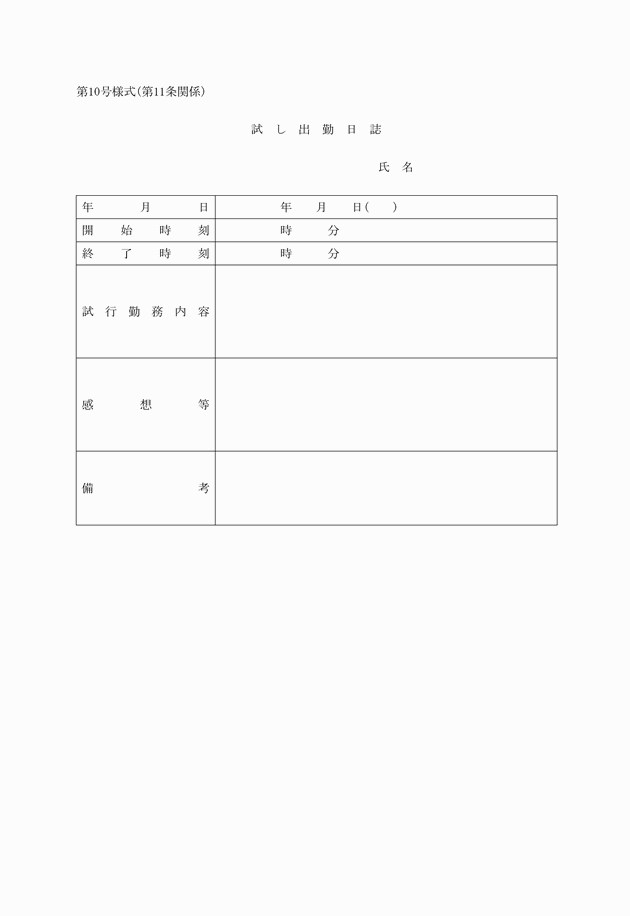

(試し出勤日誌の作成)

第11条 当該対象職員は、実施した業務内容を試し出勤日誌(第10号様式)に記録し、勤務終了後、所属長に提出するものとする。

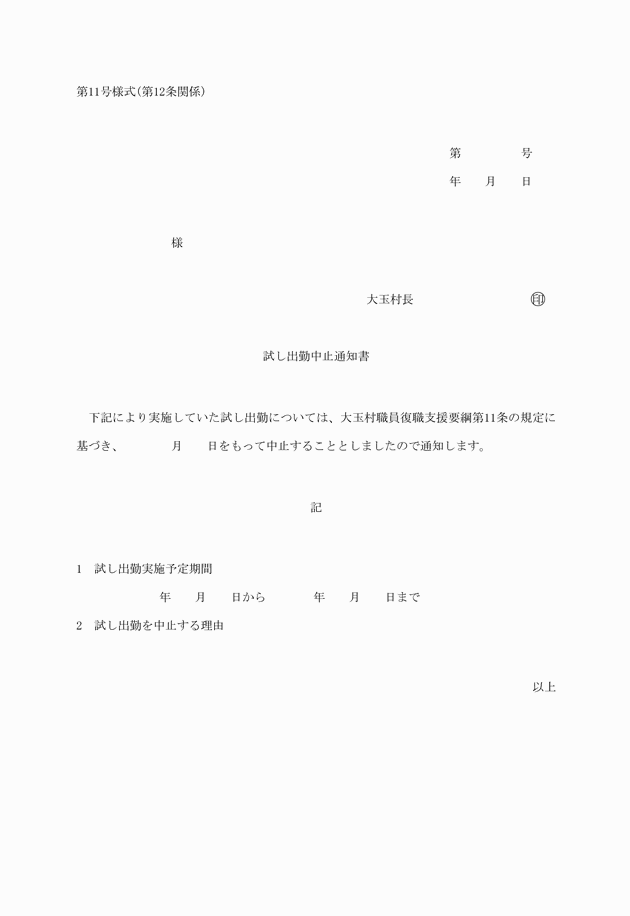

(試し出勤の中止)

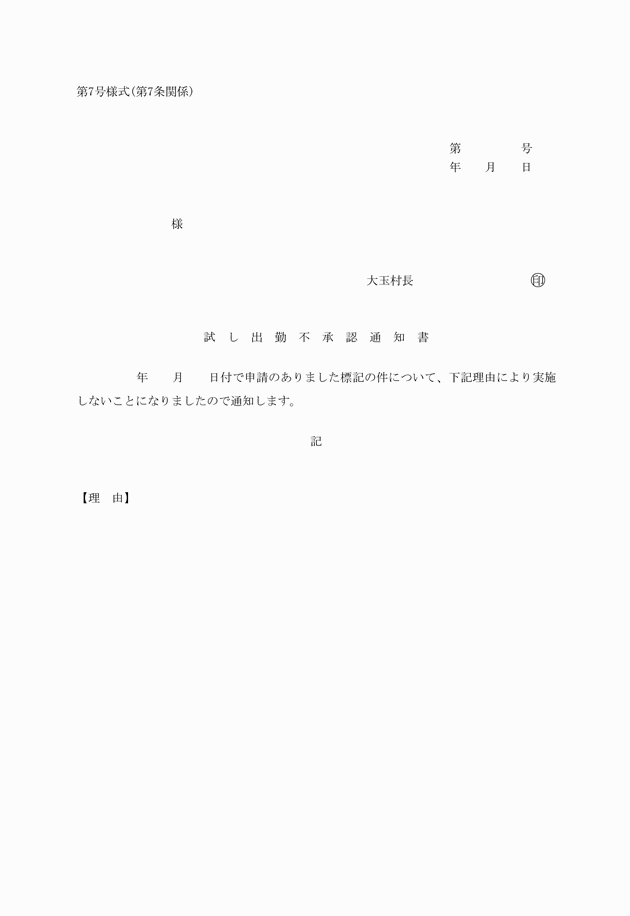

第12条 所属長は、当該職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、試し出勤を中止することができる。

(1) 心身の状況が試し出勤に耐えられないと認められるとき。

(2) 心身の状況が試し出勤を必要としないと認められるとき。

(3) その他試し出勤を継続することが適当でないと認められるとき。

2 所属長は、当該職員が前各号のいずれかに該当すると認められる場合には、速やかに総務部長を経由し村長に報告し、村長は、中止が適当と認める場合には、試し出勤中止通知書(第11号様式)により当該職員に対し試し出勤を中止する旨通知を行うこととする。

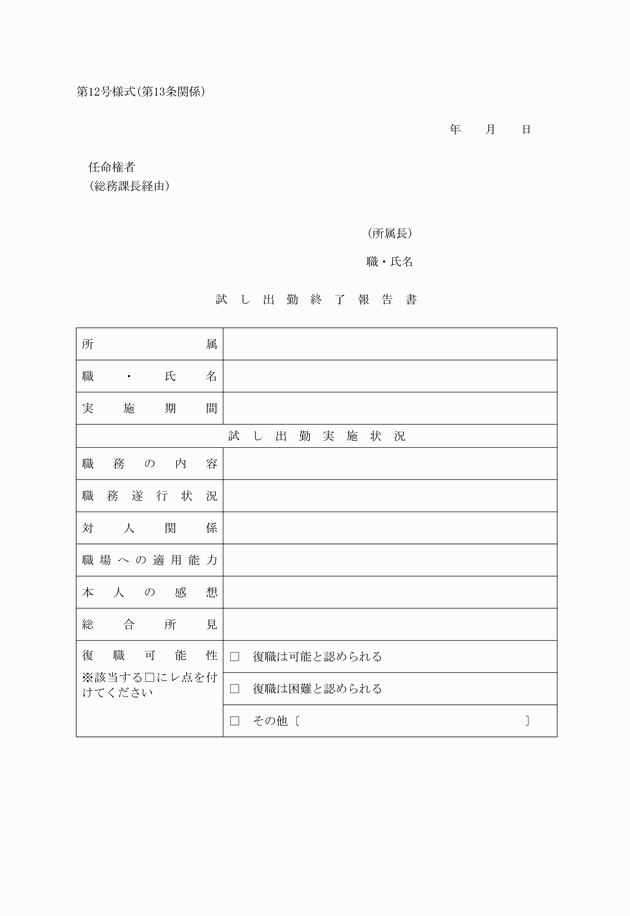

(勤務終了の報告)

第13条 所属長は、当該職員の試し出勤期間が終了したときは、総務部長を経由し村長に試し出勤終了報告書(第12号様式)を提出するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

附則(平成26年告示第45号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和4年告示第84号)

この要綱は、令和4年6月17日から施行する。

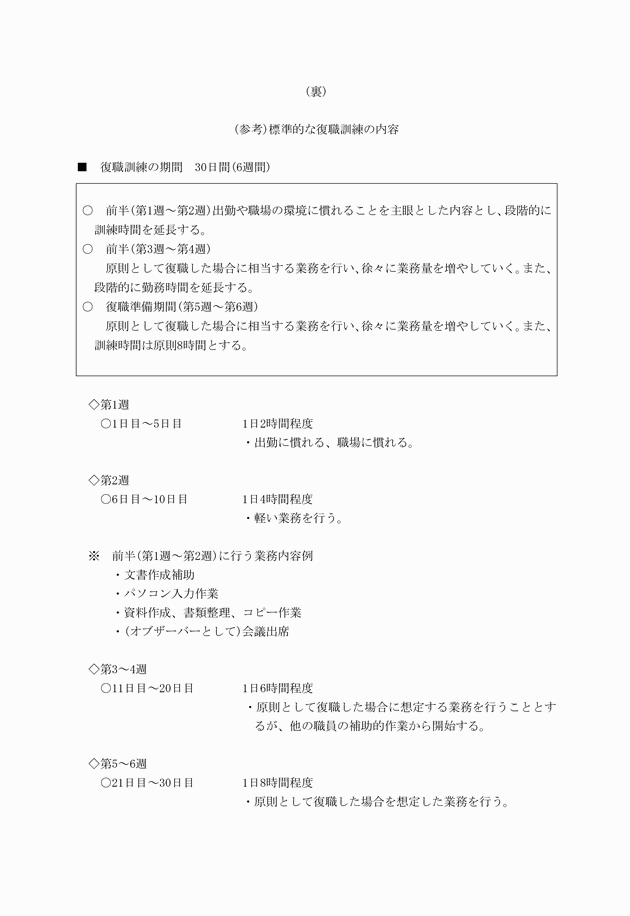

別表(第7条関係)

標準的な試し出勤の内容(例示)

1 試し出勤期間30日(6週間)の場合

(1) 第1週

1日目から5日目まで 1日2時間程度

○出勤に慣れる。

○職場に慣れる。

(2) 第2週

6日目から10日目まで 1日4時間程度

○出勤に慣れる。

○職場に慣れる。

○軽い業務行う。

(3) 第3週~第4週

① 11日目から20日目まで 1日6時間

○出勤に慣れる。

○職場に慣れる。

○原則として復職した場合に想定される業務を行うこととするが、他の職員の補助的作業から開始する。

(4) 第5週~第6週

② 21日目から30日まで 1日8時間勤務

○出勤(8時間勤務)に慣れる。

○原則として復職した場合を想定した業務を行う。

※前半(第1週~第2週)に行う業務内容例

【一般事務部門】

○文書作成補助

○パソコン入力等

○資料作成

○文書整理

○コピー、印刷等の作業

○内部的な会議への出席(オブザーバー)

○担当業務の説明を受ける。

【保育士・幼稚園教諭等専門職】

○文書作成補助

○パソコン入力等

○教材等資料作成

○文書整理

○コピー、印刷等の作業

○職員会議への出席(オブザーバー)

○保育・授業補助業務

○担当クラスの説明を受ける。

【その他の専門職】

○文書作成補助

○パソコン入力等

○教材等資料作成

○文書整理

○コピー、印刷等の作業

○職員会議への出席(オブザーバー)

○実務作業の補助業務

○担当業務の説明を受ける。