○大玉村介護保険利用者負担額減免要綱

平成23年1月27日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条又は第60条の規定による介護給付又は予防給付に伴い負担する額(以下「利用者負担額」という。)の減免に関し、大玉村介護保険条例施行規則(平成12年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるほか必要な事項を定めるものとする。

(原則)

第2条 利用者負担額の減免は、居宅介護サービス等を受けた要介護等被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「納付義務者」という。)が、負担能力の低下等により利用者負担額の支払が困難となった場合において、分割納付等の措置を講ずることによってもなお支払が困難と認められるときに行うものとする。

(減免の対象者)

第3条 利用者負担額の減免の対象事由は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合とする。

(1) 納付義務者等が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合であること。

(2) 要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合であること。

(3) 主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損出、失業等により著しく減少した場合であること。

(4) 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合であること。

(申請書の提出等)

第4条 利用者負担額の減免を受けようとする者は、規則第26条に定める介護保険利用者負担額減免申請書及び被保険者証のほかに、必要に応じ次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 罹災(被災)証明書

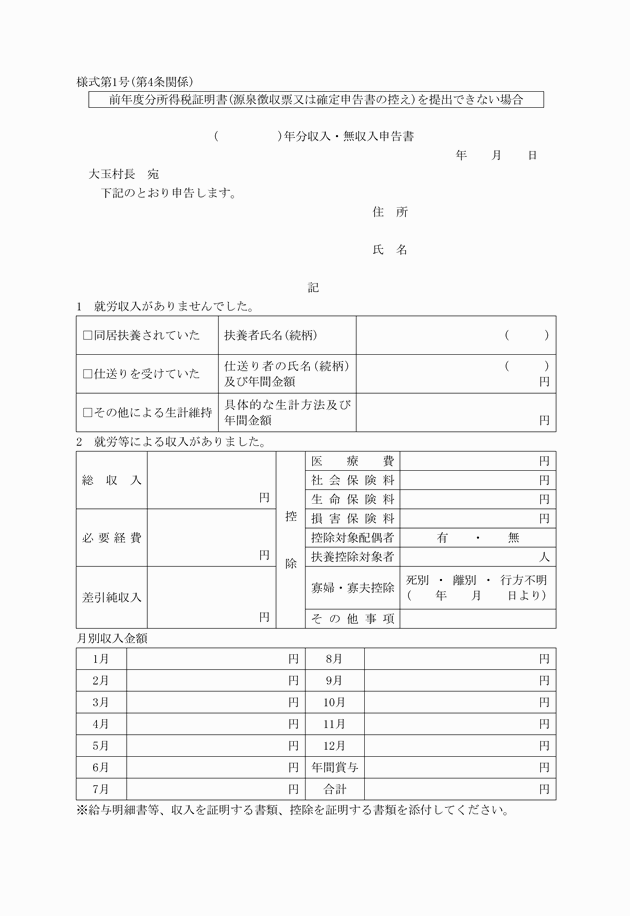

(2) 収入・無収入申告書(様式第1号)

(3) その他申請理由を証明する書類(身体障害者手帳、離職証明書、雇用保険受給者証、医師の診断書等)

(生活困難状況の認定方法)

第6条 前条第2号に規定する生活困難状況の認定は、生活保護基準月額と当該世帯の過去3か月の平均実収月額を比較して行うものとする。

2 前項で規定する生活保護基準月額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の基準表の生活扶助、住宅扶助、教育扶助及び各種加算に基づき算出した額とする。

(1) 給与収入の場合は、給与額(年金を含む。)その他の収入を合算した額から所得税、住民税、社会保険料控除等を合算した額を控除した額。

(2) 実業収入の場合は、当該事業から生ずる収入にその他の収入を合算した額から収入に必要な経費を控除した額

(1) 平均実収月額から生活保護基準月額を差し引いた額を介護給付費充当可能額とする。

(2) 利用者負担見込額から介護給付費充当可能額を差し引いた額を利用者負担額減額措置額とする。

(3) 利用者負担額減額措置額を利用者負担見込月額で除して、100を乗じたものを利用者負担額減額割合とする。

(4) 在宅サービスを利用するときの利用者負担額見込月額は、要介護等被保険者の要介護度区分に応じ、別表3のとおりとする。

(5) 施設サービスを利用するときの利用者負担額見込月額は、要介護等被保険者の要介護度区分及び入所施設区分に応じて特定される1日当たりの単位に31を乗じて得た単位に単位当たり1円を乗じて得た額とする。要介護度区分及び入所施設区分に応じて特定される1日当たりの単位は、当該入所施設における介護報酬告示上の単位とする。

(介護給付等の額に係る特例の適用期間)

第7条 前条の特例を適用する期間は、当該特例の適用を開始する月(以下「適用開始月」という。)から連続して3か月以内とする。

3 第2項の適用開始月は、原則として申請日の属する月以降とする。

(審査)

第8条 村長は、第5条各号の規定の適用の可否を審査するに当たり、申請があったときは、その申請内容が事実と相違ないか調査確認を行うものとする。

2 村長は、前項の調査確認に際して、必要があると認めるときは、法第202条の規定に基づき、文章その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができるものとする。

(1) 蓄積された資産(居住用財産を除く。)、退職金、保険金、保証金、仕送り等により当面の生活に支障のない世帯

(2) 生活困窮の状況が、近い将来において利用料の減免を要しない状態となる見込である世帯

(3) 前年度までの保険料を完納していない者(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している者を除く。)を有する世帯

(1) 虚偽の申請をした場合

(2) 第4条各号に規定する添付書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない場合

(減免事由の消滅届)

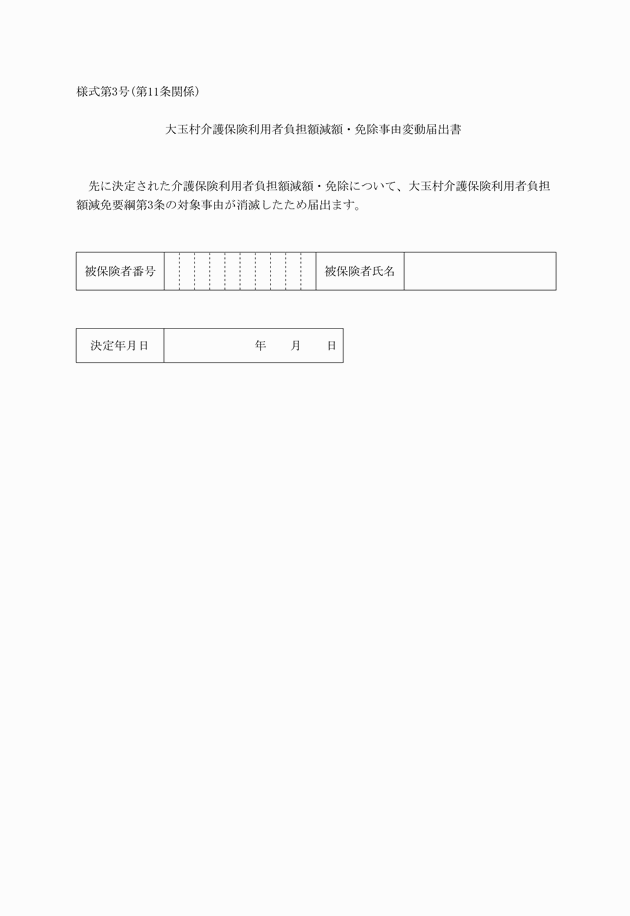

第11条 利用者負担額の減免を受けている納付義務者等は、当該免除の対象事由が消滅した場合は、遅滞なく様式第3号の届出書により村長に届け出なければならない。

附則

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

附則(平成26年告示第32号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

世帯合計所得金額 | 支給割合 | |

損害の程度 | ||

10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |

500万円以下 | 95/100 | 100/100 |

750万円以下 | 93/100 | 95/100 |

750万円超 | 92/100 | 93/100 |

別表2(第5条関係)

区分 | 支給割合 | |||

世帯の平均実収月額が生活保護基準月額に15,000円を加えた額以下 | 100/100 | |||

世帯の平均実収月額が生活保護基準月額に15,000円を加えた額を超え、生活保護基準月額に37,200円を加えた額以下 |

|

|

| |

| 減額割合区分 |

|

| |

20%以下 | 92/100 | |||

20%を超え40%以下 | 94/100 | |||

40%を超え60%以下 | 96/100 | |||

60%を超え80%以下 | 98/100 | |||

|

|

| ||

備考 利用者負担見込月額に10を乗じて得た額に100分の100から上表の支給割合を差し引いて得た割合を乗じて得た額が、申請者の高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の利用者負担の上限を超える場合は、支給割合を100分の100とする。

別表3(第6条関係)

要介護度区分 | 金額 |

要支援1 | 4,970円 |

要支援2 | 10,400円 |

要介護1 | 16,580円 |

要介護2 | 19,480円 |

要介護3 | 26,750円 |

要介護4 | 30,600円 |

要介護5 | 35,830円 |