○大玉村建設工事等入札参加資格制限措置要領

平成20年3月28日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要領は、大玉村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)並びに調査、測量、設計、施設等の維持管理等の業務委託及び物品の製造、購入、賃借等(以下「工事等」という。)に係る入札の公正な執行と契約の適正な履行を確保するため、大玉村建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている者(以下「入札参加資格者」という。)が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件に該当した場合に、一定期間、大玉村が実施する建設工事等の請負契約等に係るすべての競争入札への参加を制限する措置(以下「参加資格制限」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

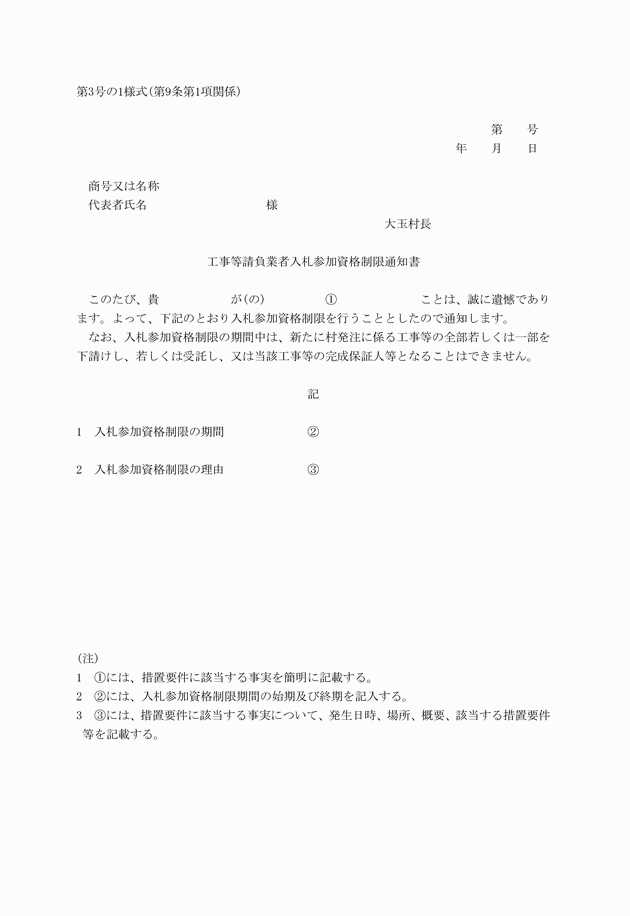

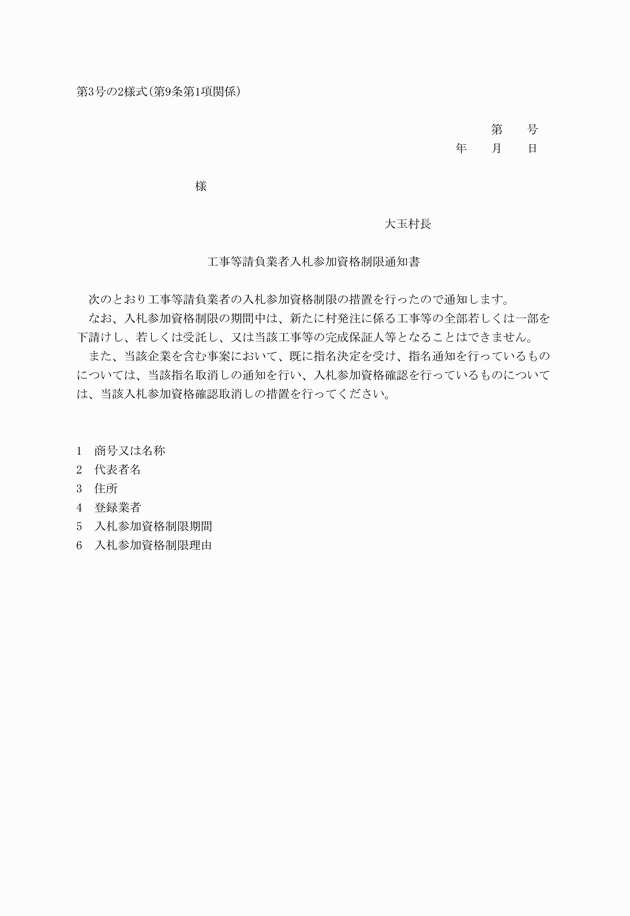

(参加資格制限)

第2条 村長は、入札参加資格者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実があったと認めたときは、情状に応じて大玉村建設工事等入札参加資格制限措置要領別表措置基準(以下「別表措置基準」という。)に定めるところにより期間を定め、参加資格制限を行うものとする。

2 村長が前項の規定による参加資格制限を行ったときは、対象工事等を所掌する部長、出納室長、議会事務局長及び農業委員会事務局長(以下「入札執行権者」という。)は、当該参加資格制限に係る入札参加資格者を入札に参加させてはならず、また、落札候補者又は落札者としてもならない。

3 入札執行権者は、前項において参加資格制限に係る入札参加資格者を現に指名し、又は条件付一般競争入札参加資格確認を行っているときは、落札決定前に限り、当該指名通知又は条件付一般競争入札参加資格確認を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する参加資格制限)

第3条 村長は、前条第1項の規定により参加資格制限を行う場合において、当該参加資格制限について責めを負うべき入札参加資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について元請負人の参加資格制限の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、参加資格制限を行うものとする。ただし、当該下請負人に故意又は重大な責めを負うべき事由が認められるときはこの限りでない。

2 村長は、前条第1項の規定により共同企業体について参加資格制限を行うときは、当該共同企業体の入札参加資格者である構成員(明らかに当該参加資格制限について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の参加資格制限の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、参加資格制限を行うものとする。

(参加資格制限期間の特例)

第4条 入札参加資格者が、1つの事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該各号の措置基準に定める運用期間の最も長い措置期間のものをもって措置するものとする。

2 入札参加資格者が次のいずれかに該当することとなった場合における参加資格制限期間は、それぞれ別表各号の措置基準に定める運用期間の2倍の期間とする。ただし、当初の参加資格制限期間が1か月に満たないときは、1.5倍の期間とする。

6 村長は、参加資格制限期間中の入札参加資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該入札参加資格者について参加資格制限を解除するものとする。

7 村長は、参加資格制限期間中の入札参加資格者について、新たな事案により措置要件に該当し、参加資格制限を行うこととなったときは、既に措置されている参加資格制限の終期の翌日を始期として参加資格制限を行うものとする。

8 村長は、新たに入札参加資格者となった者について参加資格制限を行う場合は、資格認定日を始期として行う。この場合、該当する事実により既に参加資格制限がなされた者があるときは、その参加資格制限が行われた日から期間を定め、資格認定日以降に残期間があれば、その残期間について参加資格制限を行うものとする。また、該当する事実により参加資格制限がなされた者がいないときは、その事実を知り得た日から期間を定め、その参加資格制限期間のうち資格認定日以降に残期間があれば、その残期間について参加資格制限を行うものとする。

(1) 村の職員が談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、大玉村入札等制度検討委員会要綱(平成18年告示第112号)に定める大玉村入札等制度検討委員会(以下「委員会」という。)の調査において、入札参加資格者が当該談合の事実を否認していたにもかかわらず、その後の捜査機関の捜査等により談合行為が明らかとなり、別表第2第2号又は第3号に該当したとき。

(1) 減免適用事業者数は、3者までとする。

(2) 委員会の決定の前に、別記に定める要件を満たす報告及び資料の提出を行った者の参加資格制限の期間は、減免措置の適用がなかったと想定した場合の期間すべてを免除するものとする。

(3) 前号の決定後に、別記に定める要件を満たす報告及び資料の提出を行った者の参加資格制限の期間は、減免措置の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。

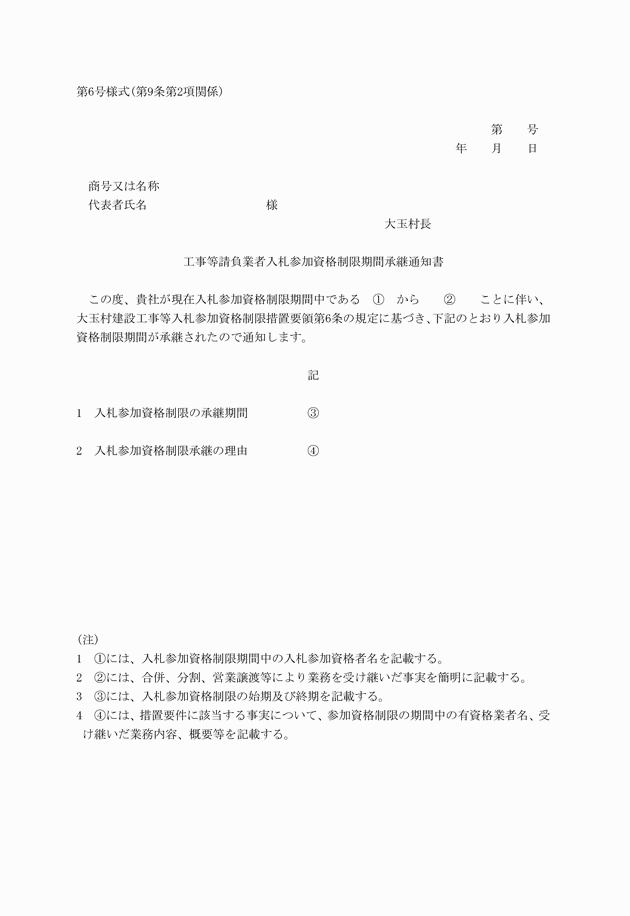

(参加資格制限期間の承継)

第6条 参加資格制限期間中の入札参加資格者から、合併、会社分割、営業譲渡等の組織変更により当該入札参加資格者の業務を承継した入札参加資格者は、当該参加資格制限に係る制限期間を承継するものとする。ただし、合併については、参加資格制限を受けた入札参加資格者の役員が、業務を受け継いだ入札参加資格者の役員に就任する場合又は株式の過半数を保有する場合に限るものとする。

3 企画財政課長は、参加資格制限措置要件に至らない事由のため参加資格制限が行われない場合において、第7条の報告を行った工事等執行権者等に対し、報告事案の処理結果を書面で連絡するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 工事等執行権者は、参加資格制限期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由により随意契約の相手方とする必要があるときは、あらかじめ、委員会に付議するものとする。

(下請等の禁止)

第11条 工事等執行権者は、参加資格制限期間中の入札参加資格者が、当該工事等執行権者の契約に係る工事等の下請をし、若しくは受託し、又は当該工事等の完成保証人(連帯保証人を含む。)となることを認めてはならない。

(参加資格制限に至らない事由に関する措置)

第12条 企画財政課長は、参加資格制限措置要件に至らない事由のため参加資格制限が行われない場合において、必要があると認めるときは、当該入札参加資格者に対して、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(警察署との連携)

第14条 委員会は、別表第2第6号に該当する事案については、警察署との密接な連携のもとに対応するものとする。

2 企画財政課長は、別表第2第6号の措置要件に該当すると認められる情報提供があったときは、警察署に対し当該情報の確認を行うことができる。

(関係機関との連携)

第15条 企画財政課長は、この要領に基づく措置を実行あるものとするため、関係機関等との積極的な連携を図るものとする。

(その他)

第16条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この要領は、平成20年4月1日から施行する。

2 参加資格制限の対象となる事実行為が施行日以前に行われていた場合であっても、施行日以後に当該事実行為が明らかとなり、別表各号の措置要件に該当する場合は、この要領を適用するものとする。

3 この要領の施行日以前に行った前項の要領等に基づく指名停止等の措置は、この要領の規定に基づく措置とみなす。

附則(平成26年告示第94号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成31年告示第64号)

この要領は、公布の日から施行する。

附則(令和3年告示第53号)

この要領は、公布の日から施行する。

附則(令和4年告示第69号)

この要領は、令和4年6月17日から施行する。

附則(令和7年告示第177号)

この要領は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1

事故等に基づく措置要件

措置要件 | 期間 |

(虚偽記載) |

|

1 大玉村が発注する建設工事等(以下「村発注工事等」という。)の競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する申請書及び添付書類に虚偽の記載し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |

1の2 村発注工事等の請負契約等に係る競争入札において、宣誓書及び契約締結後の村への提出資料等に虚偽の記載し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |

(過失等による粗雑工事) |

|

2 村発注工事等の施工に当たり、故意又は過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(過失による場合でその瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |

3 大玉村、本宮市及び二本松市の区域内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |

(契約違反) |

|

4 第2号に掲げる場合のほか、村発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上8か月以内 |

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |

|

5 村発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |

6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |

|

7 村発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |

8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |

別表第2

贈賄及び不正行為等に基づく措置要件

措置要件 | 期間 |

(贈賄) |

|

1 入札参加資格者である個人、入札参加資格者である法人の役員又はその使用人が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から18か月以上24か月以内 |

(独占禁止法違反行為) |

|

2 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以上24か月以内 |

2の1 業務に関し、独占禁止法第19条に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上6か月以内 |

(公契約関係競売等妨害等) |

|

3 入札参加資格者である個人、入札参加資格者である法人の役員又はその使用人が公契約関係競売等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に該当する場合。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に該当する場合。以下同じ。)の容疑又は入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号。以下「官製談合防止法」という。)違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から18か月以上24か月以内 |

(建設業法違反行為) |

|

4 入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が建設業法違反の容疑により逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき、又は建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |

(廃棄物処理法違反行為) |

|

5 入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)違反の容疑により逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき、又は廃棄物処理法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |

(労働安全衛生法違反行為) | |

6 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第100条に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上12か月以内 |

(暴力的不法行為等) |

|

7 入札参加資格者である個人、入札参加資格者である法人の役員若しくはその使用人、又は経営に事実上参加し、若しくは実質的に経営を支配している者(以下「入札参加資格者等」という。)が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる団体、法人等(以下「暴力団等」という。)との関係が認められるとき又は業務に関し、暴力的不法行為を行う等、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上24か月以内 |

(不正又は不誠実な行為) |

|

8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |

9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |

大玉村建設工事等入札参加資格制限措置要領別表措置基準

別表第1(事故等に基づく措置基準)

措置要件 | 期間 | 運用基準 | 運用期間 |

(虚偽記載) |

|

|

|

1 大玉村が発注する建設工事等(以下「村発注工事等」という。)の競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する申請書及び添付書類に虚偽の記載をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 | イ 複数箇所に虚偽の記載事実が認められ、又は文書偽造、事前共謀等、明らかな故意性が認められる等、虚偽記載の原因が特に重大で悪質と認められるとき。 | 12か月 |

ロ 入札参加資格者名簿の登録後に村の調査により虚偽記載の事実が判明し、過失が特に大きいと認められるとき。 | 9か月 | ||

ハ 入札参加資格者名簿の登録後に入札参加資格者からの報告により虚偽記載の事実が判明し、過失が特に大きいと認められるとき。 | 6か月 | ||

ニ 入札参加資格者名簿の登録前に村の調査により虚偽記載の事実が判明し、過失が大きいと認められるとき。 | 3か月 | ||

ホ 入札参加資格者名簿の登録前に虚偽の記載事実について入札参加資格者から報告があり、過失が認められるとき。 | 1か月 | ||

1の2 村発注工事等の請負契約に係る競争入札において、競争入札参加確認資料、その他の入札前の調査資料に係る提出資料又は契約締結後の村への提出資料等に虚偽の記載をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 | イ 複数箇所に虚偽の記載事実が認められ、又は文書偽造、事前共謀等、明らかな故意性が認められる等、虚偽記載の原因が特に重大で悪質と認められるとき。 | 12か月 |

ロ 工事着手後に発注者の調査により虚偽記載の事実が判明し、受注者の過失が特に大きいと認められるとき。 | 9か月 | ||

ハ 工事着手後に受注者からの報告により虚偽記載の事実が判明し、受注者の過失が特に大きいと認められるとき。 | 6か月 | ||

ニ 工事着手前に発注者の調査により虚偽記載の事実が判明し、受注者の過失が大きいと認められるとき。 | 3か月 | ||

ホ 工事着手前に虚偽の記載事実について受注者から報告があり、受注者の過失が認められるとき。 | 1か月 | ||

(過失等による粗雑工事) |

|

|

|

2 村発注工事等の施工に当たり、故意又は過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(過失による場合でその瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 | (1) 故意に工事等を粗雑にしたと認められるとき。(※(1)については、要領第4条第4項を適用) | 24か月 |

(2) 過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | |||

イ 補修が不可能な場合(補修による所期の目的を達成できない場合)又は粗雑工事に起因し、公衆に重大な損害(死亡者の発生、広範な損害等)を与えるなど、公衆への影響が極めて大きいと認められるとき。 | 12か月 | ||

ロ 粗雑工事に起因し、公衆に損害(全治1か月以上若しくは入院2週間以上の医師の診断、又は物損額が50万円以上の被害)を与えたとき。 | 9か月 | ||

ハ 会計検査院の検査若しくは監査委員の監査で不良工事として指摘され、手直しを命じられたとき、又は委託業務において成果品の瑕疵により工事の手直しが必要となったとき。 | 3か月 | ||

ニ 完成検査で不適合として指摘され修補を要した場合、又は引渡し後に瑕疵が判明し、発注者から瑕疵担保責任に基づく修補請求若しくは損害賠償請求を受けた場合で、受注者の過失が特に大きいと認められるとき。 | 3か月 | ||

ホ 完成検査で不適合として指摘され修補を要した場合、又は引渡し後に瑕疵が判明し、発注者から瑕疵担保責任に基づく修補請求若しくは損害賠償請求を受けたとき。 | 1か月2週間 | ||

ヘ 上記の他、監督員から文書による改善指示を受ける等、工事を粗雑にしたと認められるとき(発注者側の責に帰すべき場合を除く)。(※ヘについては、要領第4条第3項を適用) | 2週間 | ||

(※ 粗雑工事が複数箇所に確認される等、特に必要があると認める場合にあっては、基準の範囲内で運用期間に資格制限期間を加算することができるものとする。) | |||

3 大玉村、本宮市及び二本松市の区域内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 | イ 補修が不可能な場合(補修により所期の目的を達成できない場合)又は粗雑工事に起因し、公衆に重大な損害(死亡者の発生、広範な損害等)を与えるなど、公衆への影響が特に大きいと認められるとき。 | 6か月 |

ロ 粗雑工事に起因し、公衆に損害(全治1か月以上若しくは入院2週間以上の医師の診断、又は物損額が50万円以上の被害)を与えたとき。 | 4か月 | ||

ハ 会計検査院の検査若しくは監査委員の監査で不良工事として指摘され、手直しを命じられたとき、又は委託業務において成果品の瑕疵により工事の手直しが必要となったとき。 | 1か月2週間 | ||

ニ 完成検査で不良工事として指摘され修補を要した場合、又は引渡し後に瑕疵が判明し、発注者から瑕疵担保責任に基づく修補請求若しくは損害賠償請求を受けた場合で、受注者の過失が特に大きいと認められるとき。 | 1か月2週間 | ||

ホ 完成検査で不良工事として指摘され修補を要した場合、又は引渡し後に瑕疵が判明し、発注者から瑕疵担保責任に基づく修補請求若しくは損害賠償請求を受けたとき。(※ホについては、要領第4条第3項適用) | 2週間 | ||

(※ 「瑕疵が重大である」と認められる場合は原則としてイ、ロ、ハ、ニに該当する場合のほか、粗雑工事を原因とし、建設業法に基づく監督処分がなされた場合についても該当する。) |

| (※ 粗雑工事が複数箇所に確認される等、特に必要があると認める場合にあっては、基準の範囲内で運用期間に資格制限期間を加算することができるものとする。) |

|

(契約違反) |

|

|

|

4 第2号に掲げる場合のほか、村発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上8か月以内 | イ 受注者の責に帰すべき事由により契約解除となったとき(不完全履行)。 | 8か月 |

ロ 一括下請負(建設業法第22条第1項又は第2項違反)を行ったとき。 | 8か月 | ||

ハ 正当な理由がなく工期内に工事の完成ができないとき(履行遅滞)。 | 6か月 | ||

ニ 監督・検査業務の執行を妨害したとき。 | 5か月 | ||

ホ 工事等の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき、又は監督員若しくは検査員の指示に従わないとき。 | 3か月 | ||

ヘ 契約約款、仕様書等に基づく重要な報告(事故報告等)の提出を怠ったとき。 | 2か月 | ||

ト 現場代理人の常駐義務に違反したとき。 | 1か月 | ||

チ 建設業許可、経営事項審査又は測量業、建築士事務所若しくは不動産鑑定士の登録の有効期間が失効しているにも関わらず、村工事等を請け負っているとき。 | 1か月 | ||

リ 前記へ掲げる場合のほか、契約約款、仕様書等に基づく報告、届出等の瑕疵、遅滞、未提出が認められたとき(発注者の指導等により改善した場合は参加資格制限措置の対象外とする。)。 | 2週間 | ||

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |

|

|

|

5 村発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 | Ⅰ 安全管理の措置が著しく不適切かつ重大な過失があると認められるとき。 |

|

イ 死亡(複数) | 9か月 | ||

ロ 死亡(1人) | 6か月 | ||

ハ 負傷程度Ⅱ | 3か月 | ||

ニ 負傷程度Ⅰ | 2か月 | ||

ホ 物損程度Ⅱ | 3か月 | ||

ヘ 物損程度Ⅰ | 1か月2週間 | ||

(※ イについては、要領第4条第4項を適用) | |||

Ⅱ 安全管理の措置が著しく不適切と認められるとき。 |

| ||

イ 死亡(複数) | 6か月 | ||

ロ 死亡(1人) | 3か月 | ||

ハ 負傷程度Ⅱ | 2か月 | ||

ニ 負傷程度Ⅰ | 1か月2週間 | ||

ホ 物損程度Ⅱ | 2か月 | ||

ヘ 物損程度Ⅰ | 1か月 | ||

Ⅲ 安全管理の措置が不適切と認められるとき。 |

| ||

イ 死亡(複数) | 3か月 | ||

ロ 死亡(1人) | 1か月2週間 | ||

ハ 負傷程度Ⅱ | 1か月 | ||

ニ 負傷程度Ⅰ | 3週間 | ||

ホ 物損程度Ⅱ | 1か月 | ||

ヘ 物損程度Ⅰ | 2週間 | ||

(※ ニ及びヘについては、要領第4条第3項を適用) |

| ||

6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 | Ⅰ 安全管理の措置が著しく不適切かつ重大な過失があると認められるとき。 |

|

イ 死亡(複数) | 6か月 | ||

ロ 死亡(1人) | 4か月 | ||

ハ 負傷程度Ⅱ | 2か月 | ||

ニ 負傷程度Ⅰ | 1か月2週間 | ||

ホ 物損程度Ⅱ | 2か月 | ||

ヘ 物損程度Ⅰ | 1か月 | ||

(※ イ及びロについては、要領第4条第4項を適用) |

| ||

Ⅱ 安全管理の措置が著しく不適切と認められるとき。 |

| ||

イ 死亡(複数) | 4か月 | ||

ロ 死亡(1人) | 2か月 | ||

ハ 負傷程度Ⅱ | 1か月2週間 | ||

ニ 負傷程度Ⅰ | 1か月 | ||

ホ 物損程度Ⅱ | 1か月2週間 | ||

ヘ 物損程度Ⅰ | 3週間 | ||

(※ イについては、要領第4条第4項を適用、ヘについては同条第3項を適用) |

| ||

Ⅲ 安全管理の措置が不適切と認められるとき。 |

| ||

イ 死亡(複数) | 2か月 | ||

ロ 死亡(1人) | 1か月 | ||

ハ 負傷程度Ⅱ | 3週間 | ||

ニ 負傷程度Ⅰ | 2週間 | ||

ホ 物損程度Ⅱ | 3週間 | ||

ヘ 物損程度Ⅰ | 文書注意 | ||

(※ ハ、ニ及びホについては、要領第4条第3項を適用) |

| ||

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |

|

|

|

7 村発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 | Ⅰ 安全管理の措置が著しく不適切かつ重大な過失があると認められるとき。 |

|

イ 死亡(複数) | 6か月 | ||

ロ 死亡(1人) | 4か月 | ||

ハ 負傷程度Ⅱ | 2か月 | ||

ニ 負傷程度Ⅰ | 1か月2週間 | ||

(※ イについては、要領第4条第4項を適用) | |||

Ⅱ 安全管理の措置が著しく不適切と認められるとき。 |

| ||

イ 死亡(複数) | 4か月 | ||

ロ 死亡(1人) | 2か月 | ||

ハ 負傷程度Ⅱ | 1か月2週間 | ||

ニ 負傷程度Ⅰ | 1か月 | ||

Ⅲ 安全管理の措置が不適切と認められるとき。 |

| ||

イ 死亡(複数) | 2か月 | ||

ロ 死亡(1人) | 1か月 | ||

ハ 負傷程度Ⅱ | 3週間 | ||

ニ 負傷程度Ⅰ | 2週間 | ||

8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 | Ⅰ 安全管理の措置が著しく不適切かつ重大な過失があると認められるとき。 |

|

イ 死亡(複数) | 4か月 | ||

ロ 死亡(1人) | 3か月 | ||

ハ 負傷程度Ⅱ | 1か月2週間 | ||

ニ 負傷程度Ⅰ | 1か月 | ||

(※ イ及びロについては、要領第4条第4項を適用) |

| ||

Ⅱ 安全管理の措置が著しく不適切と認められるとき。 |

| ||

イ 死亡(複数) | 3か月 | ||

ロ 死亡(1人) | 1か月2週間 | ||

ハ 負傷程度Ⅱ | 1か月 | ||

ニ 負傷程度Ⅰ | 3週間 | ||

Ⅲ 安全管理の措置が不適切と認められるとき。 |

| ||

イ 死亡(複数) | 1か月2週間 | ||

ロ 死亡(1人) | 1か月 | ||

ハ 負傷程度Ⅱ | 2週間 | ||

ニ 負傷程度Ⅰ | 文書注意 |

別表第2(贈賄及び不正行為等に基づく措置基準)

措置要件 | 期間 | 運用基準 | 運用期間 |

(贈賄) |

|

|

|

1 入札参加資格者である個人、入札参加資格者である法人の役員又はその使用人が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から18か月以上24か月以内 | イ 入札参加資格者である個人、入札参加資格者である法人の役員又はその使用人が村の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 24か月 |

ロ 入札参加資格者である個人、入札参加資格者である法人の役員又はその使用人が村内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 21か月 | ||

ハ 入札参加資格者である個人、入札参加資格者である法人の役員又はその使用人が、村外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 18か月 | ||

(独占禁止法違反) |

|

|

|

2 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(第3号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から12か月以上24か月以内 | (1) 村発注工事等において、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、下記のイ又はロのいずれかに該当したとき。 |

|

イ 入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が刑事告発、逮捕又は公訴を提起されたとき。 | 24か月 | ||

ロ 排除措置命令・課徴金納付命令・審決等を受けたとき。(排除措置命令・課徴金納付命令の名あて人とならない違反事業者を含む。) | 18か月 | ||

(2) 村内において、業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、下記のイ又はロのいずれかに該当したとき。 |

| ||

イ 入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が刑事告発、逮捕又は公訴を提起されたとき。 | 21か月 | ||

ロ 排除措置命令・課徴金納付命令・審決等を受けたとき。(排除措置命令・課徴金納付命令の名あて人とならない違反事業者を含む。) | 15か月 | ||

(3) 村外において、業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、下記のイ又はロのいずれかに該当したとき。 |

| ||

イ 入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が刑事告発、逮捕又は公訴を提起されたとき。 | 18か月 | ||

ロ 排除措置命令・課徴金納付命令・審決等を受けたとき。(排除措置命令・課徴金納付命令の名あて人とならない違反事業者を含む。) | 12か月 | ||

2の1 業務に関し、独占禁止法第19条に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上6か月以内 | (1) 村発注工事等において、独占禁止法第19条に違反し、排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。(排除措置命令・課徴金納付命令の名あて人とならない違反事業者を含む。) | 6か月 |

(2) 村内において、業務に関し、独占禁止法第19条に違反し、排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。(排除措置命令・課徴金納付命令の名あて人とならない違反事業者を含む。) | 3か月 | ||

(3) 村外において、業務に関し、独占禁止法第19条に違反し、排除措置命令を受けたとき。(排除措置命令・課徴金納付命令の名あて人とならない違反事業者を含む。) | 2か月 | ||

(公契約関係競売等妨害等) |

|

|

|

3 入札参加資格者である個人、入札参加資格者である法人の役員又は使用人が公契約関係競売等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に該当する場合。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に該当する場合。以下同じ。)の容疑又は入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号。以下「官製談合防止法」という。)違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から18か月以上24か月以内 | (1) 村発注工事等において、入札参加資格者である個人、入札参加資格者である法人の役員又はその使用人が公契約関係競売等妨害若しくは談合の容疑又は官製談合防止法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 24か月 |

(2) 村内において、入札参加資格者である個人、入札参加資格者の役員又はその使用人が公契約関係競売等妨害若しくは談合の容疑又は官製談合防止法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 21か月 | ||

(3) 村外において、入札参加資格者である個人、入札参加資格者の役員又はその使用人が公契約関係競売等妨害若しくは談合の容疑又は官製談合防止法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 18か月 | ||

(建設業法違反行為) |

|

|

|

4 入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が建設業法(昭和24年法律第100号)違反の容疑により逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき、又は建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 | (1) 村発注工事等において、下記のイからニのいずれかに該当したとき。 |

|

イ 建設業法に違反し、入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12か月 | ||

ロ 建設業法に違反し、監督官庁から15日以上の営業停止処分を受けたとき。 | 6か月 | ||

ハ 建設業法に違反し、監督官庁から15日未満の営業停止処分を受けたとき。 | 4か月 | ||

ニ 建設業法に違反し、指示処分を受けたとき。 | 3か月 | ||

(2) 村内において、下記のイからニのいずれかに該当したとき。 |

| ||

イ 建設業法に違反し、入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6か月 | ||

ロ 建設業法に違反し、監督官庁から15日以上の営業停止処分を受けたとき。 | 3か月 | ||

ハ 建設業法に違反し、監督官庁から15日未満の営業停止処分を受けたとき。 | 2か月 | ||

ニ 建設業法に違反し、指示処分を受けたとき。 | 1か月 | ||

(3) 村外において、下記のイからロのいずれかに該当したとき。 |

| ||

イ 建設業法に違反し、入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3か月 | ||

ロ 建設業法に違反し、監督官庁から営業停止処分を受けたとき。 | 1か月 | ||

(廃棄物処理法違反行為) |

|

|

|

5 入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)違反の容疑により逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき、又は廃棄物処理法の規定に違反し工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 | (1) 村発注工事等において、下記のイからホのいずれかに該当したとき。 |

|

イ 廃棄物処理法に違反し、入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12か月 | ||

ロ 廃棄物処理法に違反し、監督官庁から許可取消の処分(ただし、許可要件の喪失、不適合等による場合を除く。)を受けたとき。 | 9か月 | ||

ハ 廃棄物処理法に違反し、監督官庁から、90日間の事業停止命令の処分を受けたとき。 | 6か月 | ||

ニ 廃棄物処理法に違反し、監督官庁から、60日間の事業停止命令の処分を受けたとき。 | 4か月 | ||

ホ 廃棄物処理法に違反し、改善命令又は措置命令等の処分を受けたとき。 | 3か月 | ||

(2) 村内において、下記のイからホのいずれかに該当したとき。 |

| ||

イ 廃棄物処理法に違反し、入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6か月 | ||

ロ 廃棄物処理法に違反し、監督官庁から許可取消の処分(ただし、許可要件の喪失、不適合等による場合を除く。)を受けたとき。 | 4か月 | ||

ハ 廃棄物処理法に違反し、監督官庁から、90日間の事業停止命令の処分を受けたとき。 | 3か月 | ||

ニ 廃棄物処理法に違反し、監督官庁から、60日間の事業停止命令の処分を受けたとき。 | 2か月 | ||

ホ 廃棄物処理法に違反し、改善命令又は措置命令等の処分を受けたとき。 | 1か月 | ||

(3) 村外において、廃棄物処理法に違反し、入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3か月 | ||

(労働安全衛生法違反行為) | |||

6 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第100条に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上12か月以内 | (1) 村発注工事等において、下記のイ又はロのいずれかに該当したとき。 | |

イ 労働安全衛生法第100条に違反し、入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12か月 | ||

ロ 労働安全衛生法第100条に違反し、監督官庁から行政処分又は行政指導を受け、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6か月 | ||

(2) 村内において、下記のイ又はロのいずれかに該当したとき。 | |||

イ 労働安全衛生法第100条に違反し、入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6か月 | ||

ロ 労働安全衛生法第100条に違反し、監督官庁から行政処分又は行政指導を受け、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 3か月 | ||

(3) 村外において、下記のイに該当したとき。 | |||

イ 労働安全衛生法第100条に違反し、入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき | 3か月 | ||

(暴力的不法行為等) |

|

|

|

7 入札参加資格者である個人、入札参加資格者である法人の役員若しくはその使用人、又は経営に事実上参加し、若しくは実質的に経営を支配している者(以下「入札参加資格者等」という。)が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる団体、法人等(以下「暴力団等」という。)との関係が認められるとき又は業務に関し、暴力的不法行為を行う等、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上24か月以内 | イ 入札参加資格者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 24か月 |

ロ 入札参加資格者等が、暴力団の威力を背景として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げる行為(以下「暴力的不法行為等」という。)を行ったと認められるとき。 | 18か月 | ||

ハ 入札参加資格者等が、暴力団等に暴力的不法行為等をさせたと認められるとき。 | 18か月 | ||

ニ 入札参加資格者等が、暴力団対策法第2条第8号に規定する準暴力的要求行為を行い、又は同法第10条の規定に違反する行為を行ったと認められるとき。 | 12か月 | ||

ホ 入札参加資格者等が、暴力団対策法第2条第7号に規定する暴力的要求行為に関与したと認められるとき。 | 12か月 | ||

ヘ 入札参加資格者等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力し、若しくは関与したと認められるとき。 | 9か月 | ||

ト 入札参加資格者等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団等を利用したと認められるとき。 | 9か月 | ||

チ 入札参加資格者等が、暴力団等であると知りながら、暴力団等と下請契約や資材等の購入契約を締結するなど暴力団等を不当に利用したと認められるとき。 | 9か月 | ||

リ 入札参加資格者等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 6か月 | ||

ヌ 上記を除くほか、入札参加資格者等が、業務に関し暴力行為等を行ったと認められるとき。 | 3か月 | ||

ル 村発注工事等の施工にあたり、暴力団等から不当介入を受けながら、村への報告及び警察への届出を怠ったとき。 | 1か月 | ||

(不正又は不誠実な行為) |

|

|

|

8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 | (1) 業務に関し、脱税の容疑により税務当局から告発され、又は検察当局から逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6か月 |

(2) 村発注工事等において、下記のイからルのいずれかに該当したとき。 |

| ||

イ 委員会の調査審議によって、談合等の不正行為があったと認められたとき。 | 18か月 | ||

ロ 業務に関する法令違反により入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12か月 | ||

ハ 業務に関する法令違反により監督官庁から行政処分を受けたとき等、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6か月 | ||

ニ 落札者が契約を締結すること又は受注者が契約を履行することを妨害したとき。 | 5か月 | ||

ホ 非公表としている情報(予定価格、設計金額(内訳を含む。)、最低制限価格、低入札価格調査基準価格など。)を不正に入手しようと職員に働きかけたとき。 | 5か月 | ||

ヘ 談合等不正行為に関する委員会の調査審議に応じない等、不誠実な行為があったとき。 | 3か月 | ||

ト 正当な理由が無く落札決定後に契約を辞退し、又は入札参加資格者の過失により入札手続を大幅に遅延させる等、著しく信頼関係を損なう行為があったとき。 | 2か月 | ||

チ 村元請下請適正化指導要領に基づく発注機関からの指示を受けたにも関わらず、その指示に従わない又は指示に対する措置の結果が適切でないとき。 | 2か月 | ||

リ 低入札価格調査に関し、事情聴取に応じないとき、又は、下請業者、資材購入先等への不適正な履行等があったとき。 | 2か月 | ||

ヌ 参加資格制限期間中の入札参加資格者を下請負人として使用したとき(既に下請契約締結後の下請業者が入札参加資格制限を受けたときを除く。)。 | 1か月 | ||

ル 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第7号に該当したとき。 | 1か月 | ||

(※ イについては、要領第4条第4項を適用) | |||

(3) 村内において、業務に関する法令違反により下記のイ又はロのいずれかに該当したとき。 |

| ||

イ 業務に関する法令違反により、入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6か月 | ||

ロ 業務に関する法令違反により監督官庁から行政処分を受けたとき等、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 3か月 | ||

(4) 村外において、業務に関する法令違反により下記のイに該当したとき。 | |||

イ 業務に関する法令違反により、入札参加資格者である個人若しくはその使用人又は入札参加資格者である法人若しくはその法人の役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3か月 | ||

9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 | (1) 村内における違反行為において下記のイ又はロのいずれかに該当したとき。 |

|

イ 拘禁刑以上の犯罪の容疑で公訴を提起された場合等で、社会的影響、悪質性が極めて大きいと認められるとき。 | 6か月~9か月 | ||

ロ イに該当する場合のほか、措置要件に該当し、反社会的犯罪行為があったとき。 | 3か月 | ||

(2) 村外における違反行為において下記のイ又はロのいずれかに該当したとき。 |

| ||

イ 拘禁刑以上の犯罪の容疑で公訴を提起された場合等で、社会的影響、悪質性が極めて大きいと認められるとき。 | 4か月 | ||

ロ イに該当する場合のほか、措置要件に該当し、反社会的犯罪行為があったとき。 | 1か月 |

※ なお、この措置基準に規定のない事案については、各措置要件に定める期間の範囲内において、大玉村入札等制度検討委員会における審議を踏まえ運用、措置するものとする。