○大玉村保育所管理運営規則

平成5年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村保育所条例(平成4年条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大玉村保育所(以下「保育所」という。)が行う保育の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、保育所を利用する小学校就学前の子ども(以下「乳児等」という。)に対し、適正な保育を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 保育所は、良質な水準かつ適切な内容の保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。

2 保育の提供に当たっては、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、乳児等の意思及び人格を尊重して保育を提供するよう努める。

3 保育所は、乳児等の属する家庭及び地域との結び付きを重視した運営を行うとともにその支援を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

(入所定員)

第3条 入所定員は、別表第1で定めた定員とする。

(入所の手続)

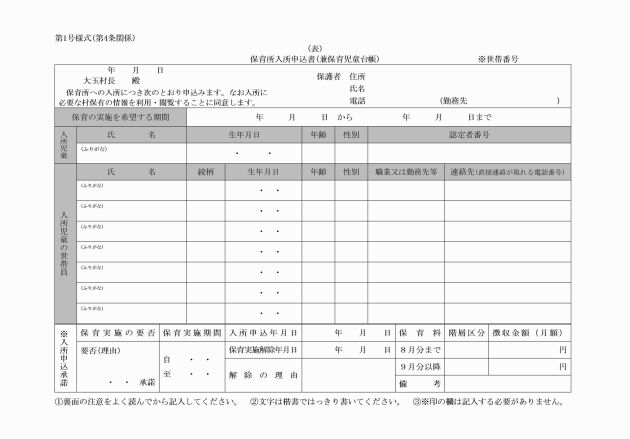

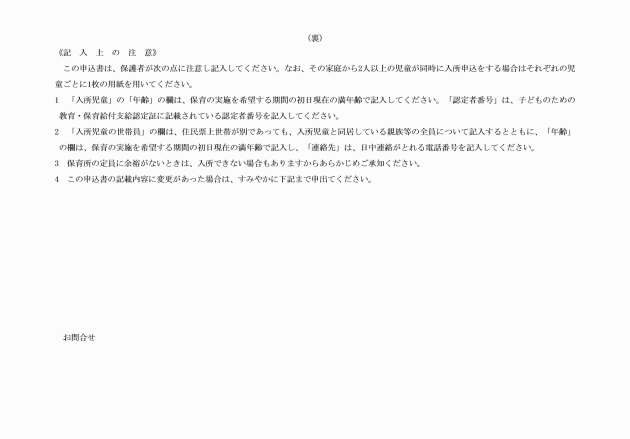

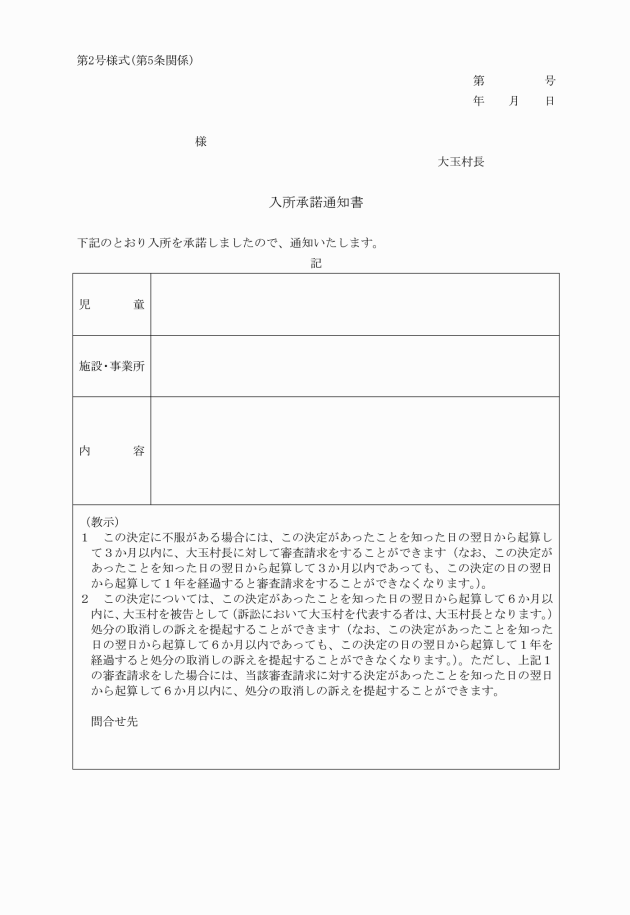

第4条 保育所に入所させようとする保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、保育所入所申込書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(1) 入所定員に余裕がないとき。

(2) 他の乳児等に感染すると認められる病気があるとき。

(3) その他入所を不適当と認めるとき。

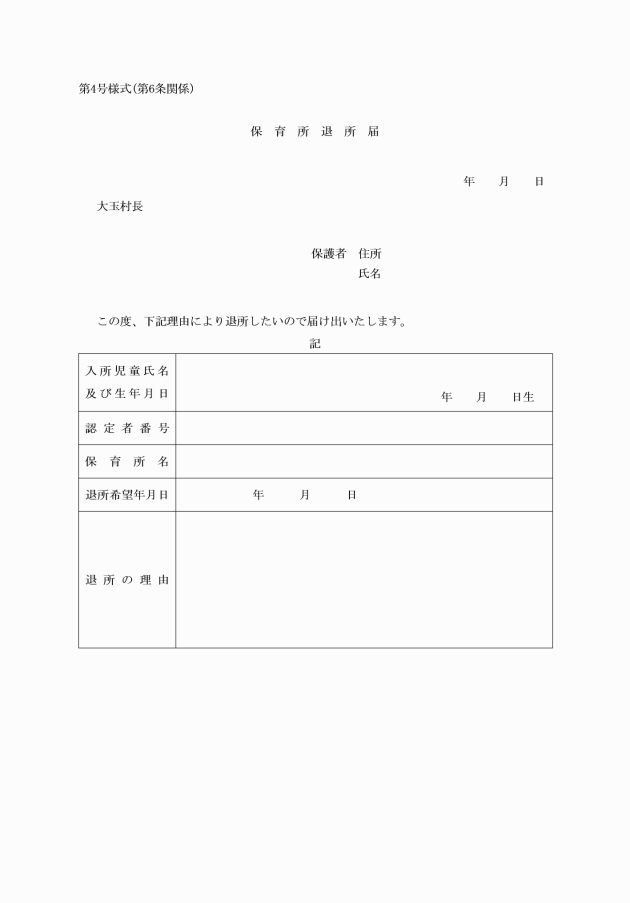

(退所の手続)

第6条 保育所を退所させようとする保護者等は、保育所退所届(第4号様式)を村長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第7条 保護者等は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

(1) 入所の事由が消滅したとき。

(2) 乳児等が病気その他の事由により長期欠席するとき。

(3) 乳児等又は保護者等の住所その他に異動が生じたとき。

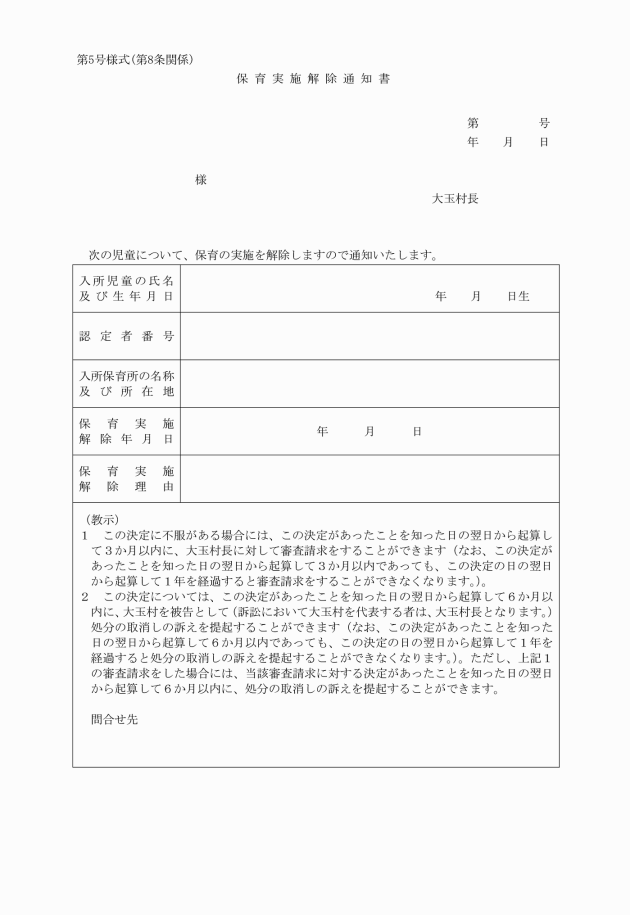

(保育実施の解除)

第8条 村長は、乳児等を退所させるときは、保育実施解除通知書(第5号様式)をもって保護者等に通知するものとする。

(入所の開始、終了に関する事項及び入所に当たっての留意事項)

第9条 保育所は、市町村が行った利用調整により当所の入所が決定されたとき、かつ、保育の実施について委託を受けたときは、これに応じる。

2 保育所の入所開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該乳児等の保護者等とその内容を確認する。

3 保育所の乳児等が次のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了するものとする。

(1) 「子ども・子育て支援法施行規則」第1条の規定に該当せず、市町村が入所を取消ししたとき。

(2) 保護者等から保育所入所の取消しの申出があったとき。

(3) 市町村が保育所の入所継続が不可能であると認めたとき。

(4) その他、入所継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

(保育料その他の費用等)

第10条 保護者等は、大玉村保育所費用徴収規則(平成5年規則第7号)の規定に基づき、保育料等を大玉村へ支払うものとする。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第11条 保育所が保育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は別表第2のとおりとする。ただし、職員の配置については、大玉村で保育を実施する上で望ましいとする職員配置基準を下回らない人数とする。なお、員数は入所人数により変動することがある。

(業務)

第12条 保育所の業務は、大玉村行政組織規則(平成26年規則第3号)の規定により行うものとする。

(提供する保育の内容)

第13条 保育所は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成20年告示)及び保育課程に沿って、乳児等の発達に必要な保育を提供する。

(保育を提供する時間)

第14条 保育所の保育提供時間は、次のとおりとする。

(1) 保育標準時間認定に関する保育時間(11時間)は、午前7時00分から午後6時00分までとする。保育所が定める保育時間(11時間)の範囲内で保育標準時間認定を受けた保護者等が保育を必要とする時間とする。ただし、これ以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育が必要な場合は、保育所が定める保育時間(11時間)から開所時間の間に延長保育を提供する。

(2) 保育短時間認定に関する保育時間(8時間)は、午前8時30分から午後4時30分までとする。保育所が定める保育時間(8時間)の範囲内で保育短時間認定を受けた保護者等が保育を必要とする時間とする。ただし、これ以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育が必要な場合は、保育所が定める保育時間(8時間)から開所時間の間に延長保育を提供する。

(3) 開所時間は、午前7時00分から午後7時00分までとする。ただし、保育所長は必要に応じ、村長の許可を得て開所時間の繰上げ、繰下げをすることができる。

(保育を提供する日)

第15条 保育所の保育提供日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日及び翌年1月1日から1月3日を除く。

(健康管理及び衛生管理)

第16条 乳児等の健康管理のため、少なくとも年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて実施する。

2 保育所は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」に則り、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努める。

(給食及び調理)

第17条 乳児等に対する給食は、次の区分によるものとする。

乳児等の年齢区分 | 給食の内容 |

3歳児未満 | 主食及び副食 |

3歳児以上 | 副食 |

2 給食の調理に当たっては、保健福祉事務所の指導を受け、身体を清潔にして行わなければならない。

(服務)

第18条 保育所職員の服務は、大玉村職員服務規程(昭和61年訓令第8号)の定めるところによるほか、次の事項を心得なければならない。

(1) 所長は、その日の当直者を定め、保育所内外を巡視し、不当侵入者、危険物等の有無、防火防犯に留意するとともに、保温、換気、清潔に努めること。

(2) 火災、その他の非常災害が生じた場合は、必要な措置をとり、村長に急報するとともに、乳児等を誘導、避難させ、その安全に努めること。

(非常災害対策)

第19条 保育所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出その他必要な訓練を実施する。

(安全計画の策定等)

第20条 保育所は、児童の安全確保を図るため、当該保育所の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた保育所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他保育所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 保育所は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 保育所は、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 保育所は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(業務継続計画の策定等)

第21条 保育所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 保育所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 保育所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第22条 保育所は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。

2 保育所は、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(児童の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(緊急時等における対応方法)

第23条 保育所は、保育の提供中に、乳児等の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに乳児等の家族等に連絡をするとともに、嘱託医又は乳児等の主治医に相談する等の措置を講じる。

2 保育の提供により事故が発生した場合は、村福祉課及び保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。

3 乳児等に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(虐待防止のための措置)

第24条 保育所は、乳児等の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。

(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備

(2) 職員による乳児等に対する虐待等の行為の禁止

(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施

(4) その他虐待防止のために必要な措置

2 同条第1項第2号における虐待等の行為とは、「大玉村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号)(以下「村運営基準条例」という。)」第25条に規定する行為をいう。

3 保育所は、保育の提供中に、保育所の職員又は養育者(保護者等乳児等を現に養育する者)による虐待を受けたと思われる乳児等を発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、村福祉課・児童相談所等適切な機関に通告する。

(苦情対応)

第25条 保育所は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。

2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。

3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。

(安全対策及び事故防止)

第26条 保育所は、安全かつ適切に、質の高い保育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備する。

2 事故発生防止のための委員会の設置及び職員に対する研修を実施する。

3 保育所は、アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき、適切な対応に努める。

4 保育所は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じる。

5 事故については、村福祉課に報告するとともに、必要に応じて保護者にも周知する。

(保護者等に対する支援)

第27条 保育所は、障害や発達上の支援を必要とする乳児等とその保護者等に対して、十分な配慮のもと保育や支援を行う。また、乳児等や保護者等に対しては、成長に対する正しい認識ができるよう支援を行う。

2 保育所は、保護者等の仕事と子育ての両立等を支援するため、保護者等の状況に配慮するとともに、乳児等の快適で健康な生活が維持できるよう、保護者等との信頼関係の構築及び維持に努める。

(秘密の保持)

第28条 保育所の職員は、業務上知り得た乳児等及び保護者等の秘密を保持する。

2 地域子育て支援事業を利用した子どもやその家族の秘密を保持する。

3 連携施設を利用する子ども及びその家族の秘密を保持する。

4 職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。

(帳簿)

第29条 保育所には、次の帳簿を備付けなければならない。

(1) 保育事業日誌

(2) 児童票

(3) 保育日誌

(4) 出席簿

(5) 会計経理に関する帳簿

(6) その他保育所の管理運営に必要な帳簿

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理運営に関して必要な事項は別に定める。

附則

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

附則(平成17年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

附則(平成26年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による入所の承諾及び通知に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例により行うことができる。

附則(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による入所の承諾及び通知に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例により行うことができる。

附則(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

附則(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第25号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

入所定員

クラス | 0歳児 | 1・2歳児 | 3歳児以上 |

定員 | 27人 | 123人 | 0人 |

別表第2

職員の職種、員数及び職務内容

職種 | 員数 | 職務内容 |

施設長(所長) | 1人(常時専従) | 所長は、保育・教育の質の向上及び職員の資質の向上に取組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 |

主任保育士 | 1人(常時専従) | 主任保育士は、所長を補佐するとともに、保育計画の立案や保護者等から育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保育士を統括する。 |

保育士 | 45人(常時専従41人、非常勤4人) | 保育士は、保育計画及び保育課程の立案とその計画、課程に基づく全ての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。 |

調理員 | 2人(常時専従2人、非常勤0人) | 調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。 |

看護師 | 1人(常時専従1人、非常勤0人) | 看護師は、子どもの健康管理と当所全般の衛生管理を行う。 |

栄養士 | 1人(常時専従0人、非常勤1人) | 栄養士は、子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食、幼児食に係る献立を作成するとともに、当所全般の食育を行う。 |

事務・用務員 | 1人(常時専従1人、非常勤0人) | 事務・用務員は、当所の事務及び雑務を行う。 |

嘱託医 | 1人 | 嘱託医は、当所の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び保護者等への相談・指導を行う。 |

嘱託歯科医 | 1人 | 嘱託歯科医は、当所の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科健診、職員及び保護者等への相談・指導を行う。 |