○大玉村職員服務規程

昭和61年5月30日

訓令第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令・条例及び規則等他に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、大玉村職員定数条例(昭和36年条例第9号)第2条に規定するものをいい、「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定するものをいう。

第2章 服務の心得

第1節 通則

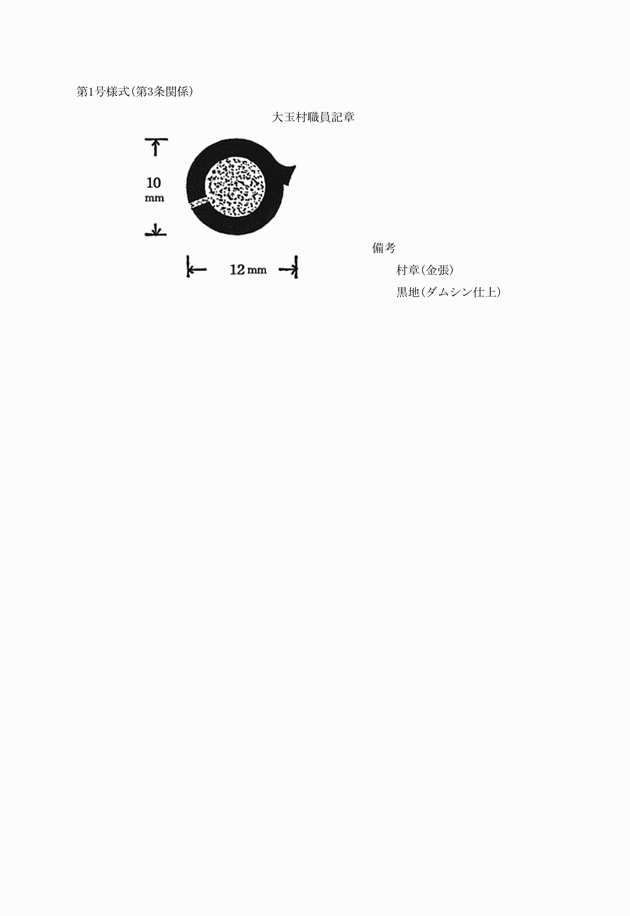

(職員記章)

第3条 職員は、常に職員記章(第1号様式)を着用しなければならない。ただし、貸与された被服等を着用しているときは、この限りではない。

2 職員記章は新たに職員となったときに貸与する。

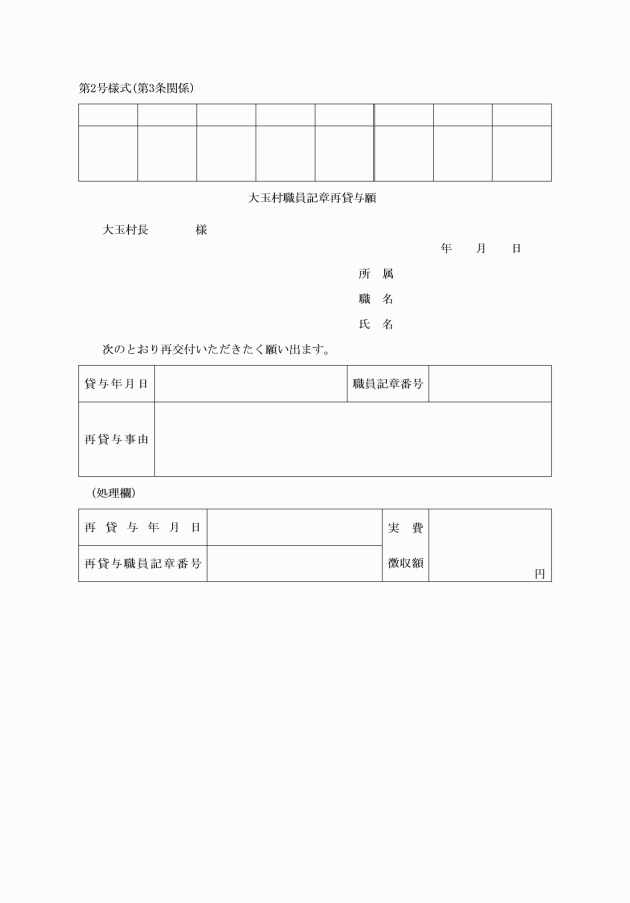

3 職員は、貸与された職員記章を紛失し、又はき損したときは、直ちにその事由を付した文書(第2号様式)を所属長を経て、村長に提出し、再貸与を受けなければならない。

4 職員は、職員記章の再貸与を受ける場合には、実費を負担しなければならない。ただし、再貸与の事由が特にやむを得ないものと認められるときは、これを免除することができる。

5 職員は、職員記章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

6 職員は、退職等により職員でなくなったときは、職員記章を所属長を経て村長に速やかに返納しなければならない。

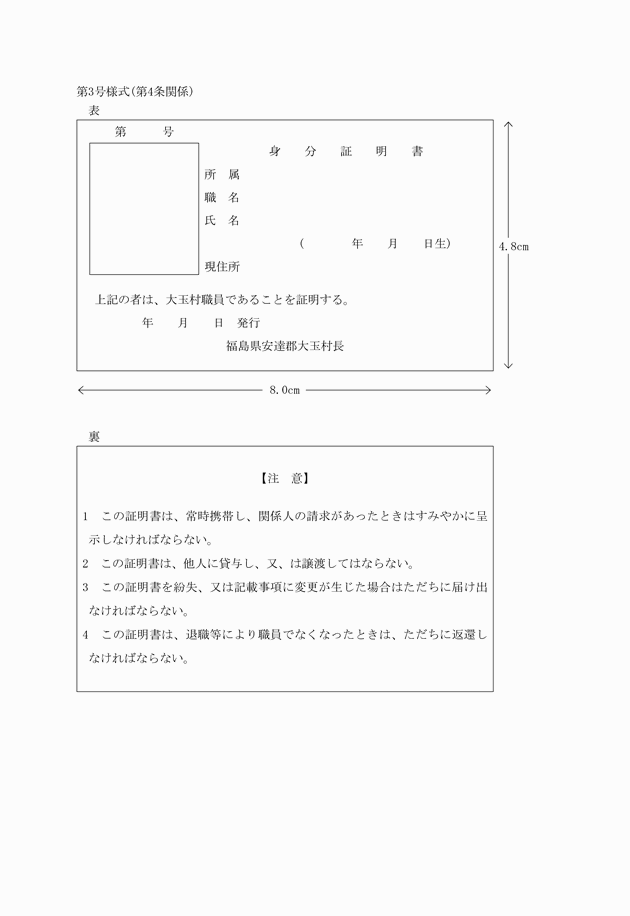

(身分証明書)

第4条 職員は、必要があるときは、身分証明書(第3号様式。以下「証明書」という。)の交付を受けることができる。

2 証明書は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。

3 証明書を紛失、又は記載事項に変更を生じた場合は、ただちに所属長を経て総務課長に届け出、再交付等の手続きをとらなければならない。

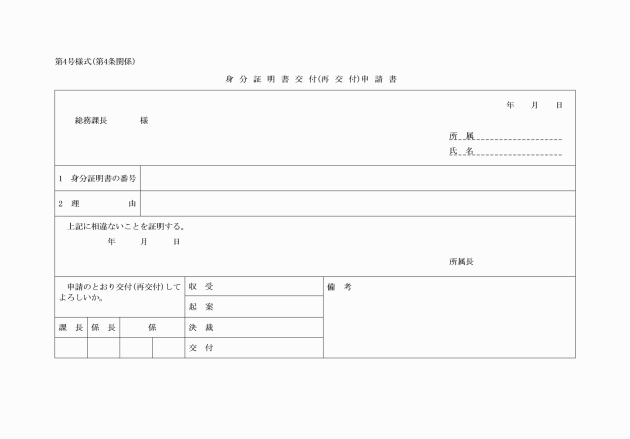

4 証明書の交付は、身分証明書交付(再交付)申請書(第4号様式)を所属長を経て総務課長に提出し受けるものとする。

5 退職等により職員でなくなったときは、証明書を所属長を経て総務課長に速やかに返納しなければならない。

(服務の根本基準)

第5条 職員及び会計年度任用職員(以下「職員等」という。)は、村民全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない。

2 職員等は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

3 職員等は、出張、休暇等のため不在になるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を関係職員等に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員等は、業務の緊急又は多忙のため上司から指示があった場合は相互に助け合わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第6条 職員等は、その職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第7条 職員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 職員等が法令による証人、鑑定人等になり職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、村長の許可を受けなければならない。

(法令及び上司の命に従う義務)

第8条 職員等は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例等に従い職務上の秩序を保持し相互に人格を尊重し、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

第2節 出勤、退庁

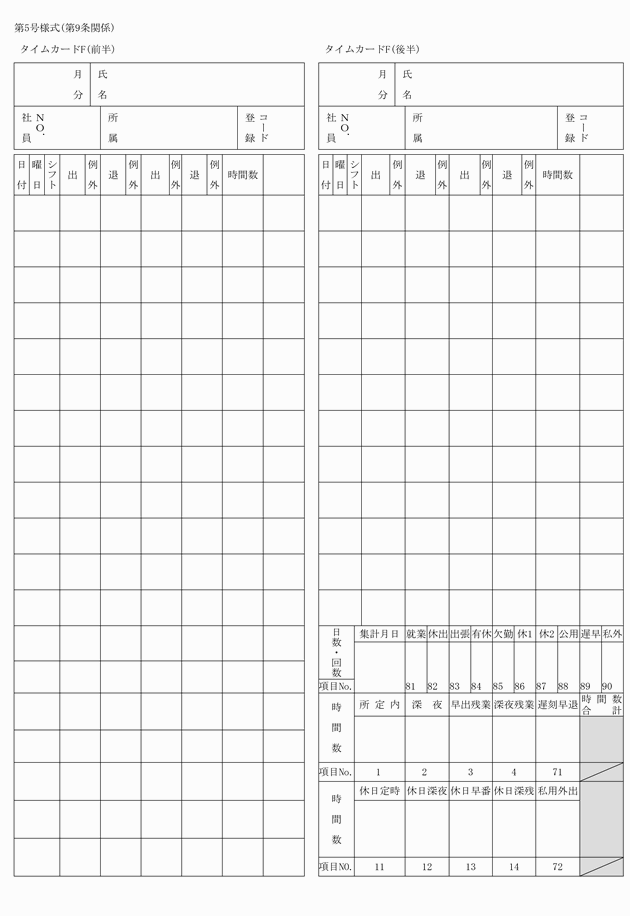

2 休暇等により、前項に掲げる記録がされない場合は、自らカード(出勤簿)を整理しておかなければならない。

(退庁時の心得)

第10条 職員等は、勤務が終了したときは、次に掲げる処理をして速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書、その他の物品を整理すること。

(2) 火気の始末、戸締り等をすること。

2 管守を要する物品等は、退庁の際当直員に必要事項を具して引き継がなければならない。

第3節 休暇及び欠勤

(休暇の手続き等)

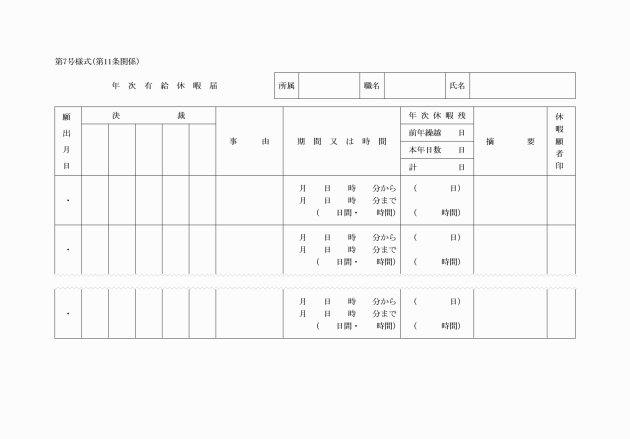

第11条 職員等は、年次有給休暇(職員にあっては職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第12条第1項、会計年度任用職員にあっては大玉村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号。以下「会計年度規則」という。)第13条第1項に規定する休暇をいう。)を受けようとするときは、年次有給休暇届(第7号様式)により、あらかじめ届け出なければならない。この場合において、休暇時季が公務上支障あるとき休暇承認権者は、他の時季に変更することができる。

(1) 条例第13条第1項に規定する病気休暇を受けるとき。

(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号。次号から第24号までにおいて「規則」という。)第12条第1項第1号の場合における出産のための休暇を受けるとき。

(3) 規則第12条第1項第2号の場合における配偶者の出産休暇を受けるとき。

(4) 規則第12条第1項第3号の場合における生理休暇を受けるとき。

(5) 規則第12条第1項第4号の場合における忌引休暇を受けるとき。

(6) 規則第12条第1項第5号の場合における夏季休暇を受けるとき。

(7) 規則第12条第1項第6号の場合における職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行うための休暇を受けるとき。

(8) 規則第12条第1項第7号の場合における結婚休暇を受けるとき。

(9) 規則第12条第1項第8号の場合における父母の祭日の休暇を受けるとき。

(10) 規則第12条第1項第9号の場合における骨髄移植に係る登録又は骨髄移植の提供の休暇を受けるとき。

(11) 規則第12条第1項第10号の場合における選挙権等の権利行使のための休暇を受けるとき。

(12) 規則第12条第1項第11号の場合における証人等として官公署へ出頭するための休暇を受けるとき。

(13) 規則第12条第1項第12号の場合における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限又は遮断を事由とする休暇を受けるとき。

(14) 規則第12条第1項第13号の場合における風水震災等による交通しゃ断を事由とする休暇を受けるとき。

(15) 規則第12条第1項第14号の場合における風水震災火災等による職員住居の滅失等を事由とする休暇を受けるとき。

(16) 規則第12条第1項第15号の場合におけるその他交通機関の事故等不可抗力の原因を事由とする休暇を受けるとき。

(17) 規則第12条第1項第16号の場合における風水震災火災等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇を受けるとき。

(18) 規則第12条第1項第17号の場合における職員としての勤務期間等を考慮して、職員が心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るために勤務しないことが相当である場合の休暇を受けるとき。

(19) 規則第12条第1項第18号の場合における子の看護のための休暇を受けるとき。

(20) 規則第12条第1項第19号の場合における男性職員の育児参加のための休暇を受けるとき。

(21) 規則第12条第1項第20号の場合における女性職員の生後1年に達しない子を育てるための休暇を受けるとき。

(22) 規則第12条第1項第21号の場合における男性職員の生後1年に達しない子を育てるための休暇を受けるとき。

(23) 規則第12条第1項第22号の場合における短期介護休暇を受けるとき。

(24) 規則第12条第1項第23号の場合における不妊治療による通院のための休暇を受けるとき。

(25) 会計年度規則別表第3第1号の場合における証人等として官公署へ出頭するための休暇を受けるとき。

(26) 会計年度規則別表第3第2号の場合における選挙権等の権利行使のための休暇を受けるとき。

(27) 会計年度規則別表第3第3号の場合における風水震災火災等による会計年度任用職員住居の滅失等を事由とする休暇を受けるとき。

(28) 会計年度規則別表第3第4号の場合におけるその他交通機関の事故等不可抗力の原因を事由とする休暇を受けるとき。

(29) 会計年度規則別表第3第5号の場合における風水震災火災等による会計年度任用職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇を受けるとき。

(30) 会計年度規則別表第3第6号の場合における忌引休暇を受けるとき。

(31) 会計年度規則別表第3第7号の場合における妊娠中の女性の会計年度任用職員が、母体又は胎児の健康保持のための休暇を受けるとき。

(32) 会計年度規則別表第3第8号の場合における結婚休暇を受けるとき。

(33) 会計年度規則別表第3第9号の場合における夏季休暇を受けるとき。

(34) 会計年度規則別表第3第10号の場合における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限又は遮断を事由とする休暇を受けるとき。

(35) 会計年度規則別表第3第11号の場合における不妊治療による通院のための休暇を受けるとき。

(36) 会計年度規則別表第3第12号の場合における女性の会計年度任用職員の産前休暇を受けるとき。

(37) 会計年度規則別表第3第13号の場合における女性の会計年度任用職員の産後休暇を受けるとき。

(38) 会計年度規則別表第3第14号の場合における配偶者の出産休暇を受けるとき。

(39) 会計年度規則別表第3第15号の場合における子育て参加休暇を受けるとき。

(40) 会計年度規則別表第4第1号の場合における女性の会計年度任用職員の生後1年に達しない子を育てるための休暇を受けるとき。

(41) 会計年度規則別表第4第2号の場合における子の看護のための休暇を受けるとき。

(42) 会計年度規則別表第4第3号の場合における短期介護休暇を受けるとき。

(43) 会計年度規則別表第4第4号の場合における生理休暇を受けるとき。

(44) 会計年度規則別表第4第5号の場合における女性の会計年度任用職員が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るための休暇を受けるとき。

(45) 会計年度規則別表第4第6号の場合における公務上の負傷又は疾病のための療養休暇を受けるとき。

(46) 会計年度規則別表第4第7号の場合における病気休暇を受けるとき。

(47) 会計年度規則別表第4第8号の場合における骨髄移植に係る登録又は骨髄移植の提供の休暇を受けるとき。

(48) 会計年度規則別表第4第9号の場合における妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が、母子保健法に規定する保健指導又は健康診査のための休暇を受けるとき。

(49) 会計年度規則別表第4第10号の場合における妊娠中の女性の会計年度任用職員の通勤混雑緩和のための休暇を受けるとき。

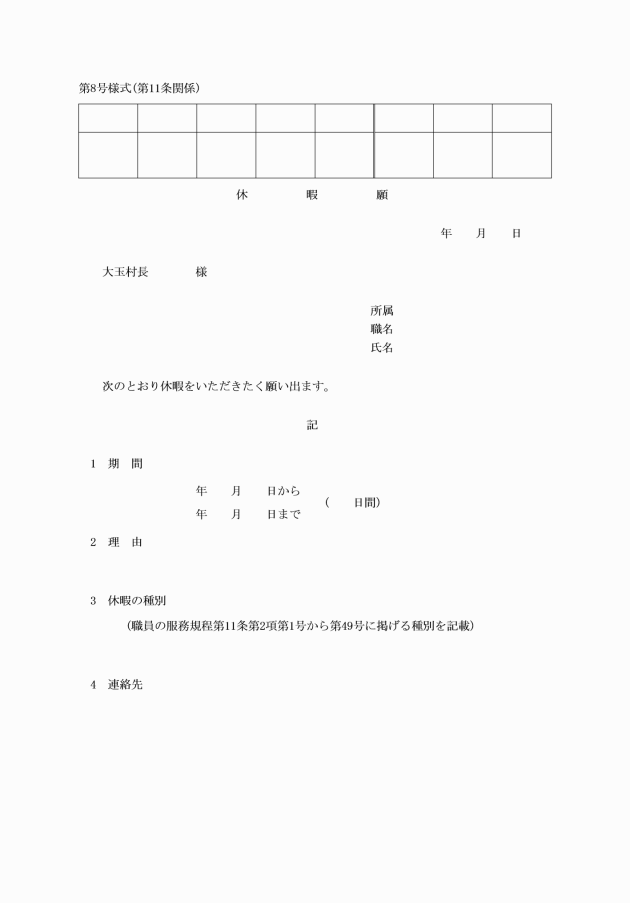

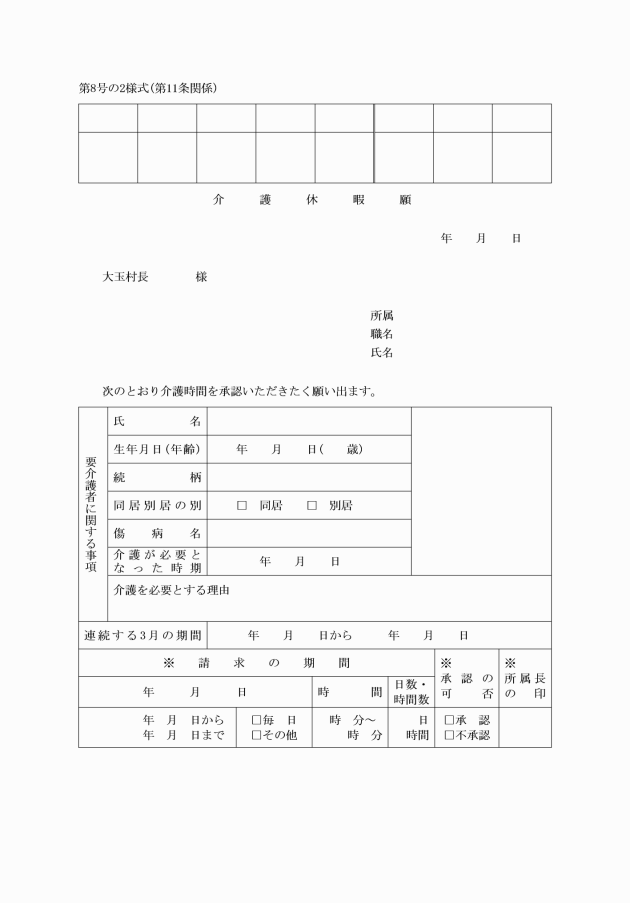

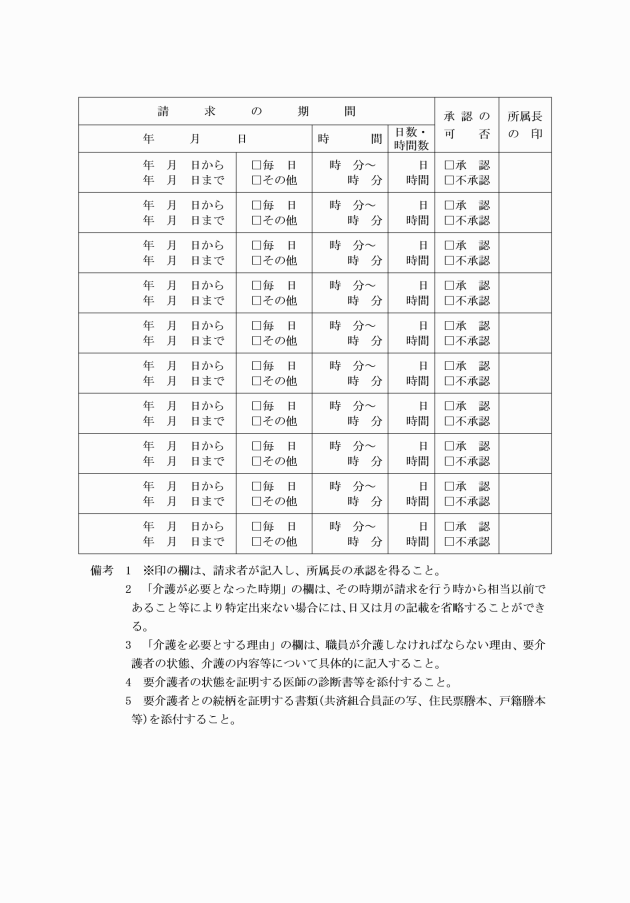

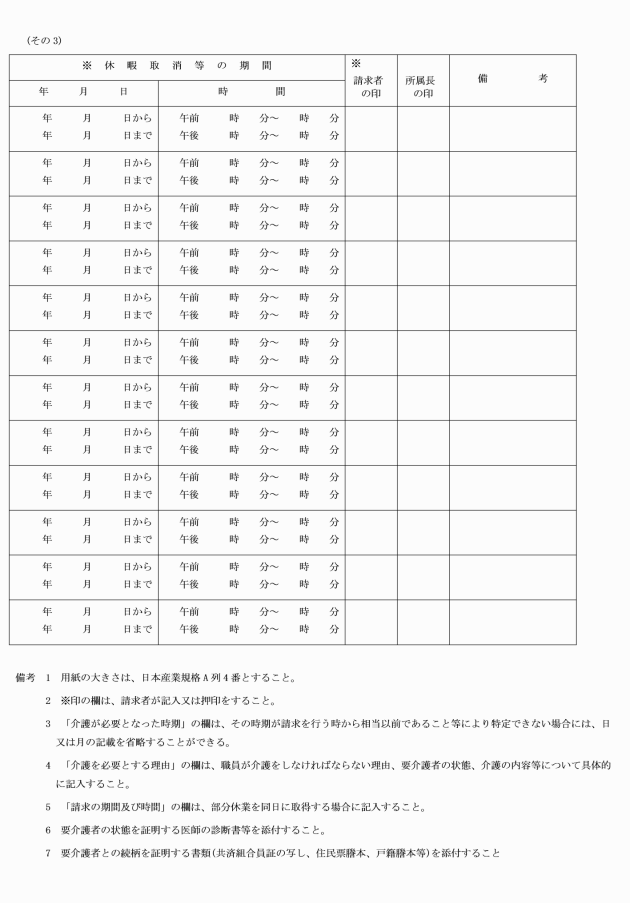

5 職員等は、介護休暇(職員にあっては条例第15条第1項、会計年度任用職員にあっては会計年度規則第15条第1項に規定する介護休暇をいう。)を受けようとするときは、介護休暇願(第8号の2様式)により、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

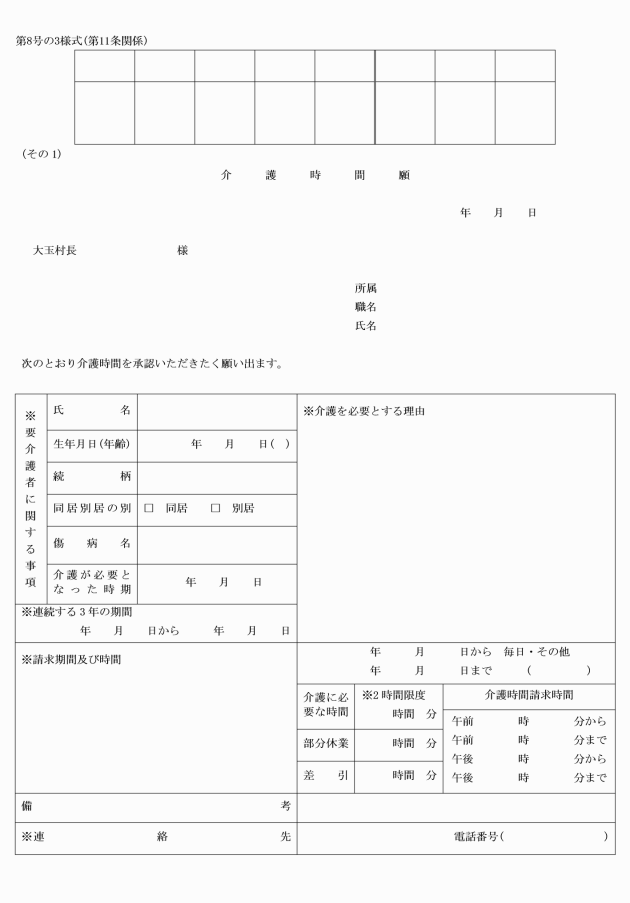

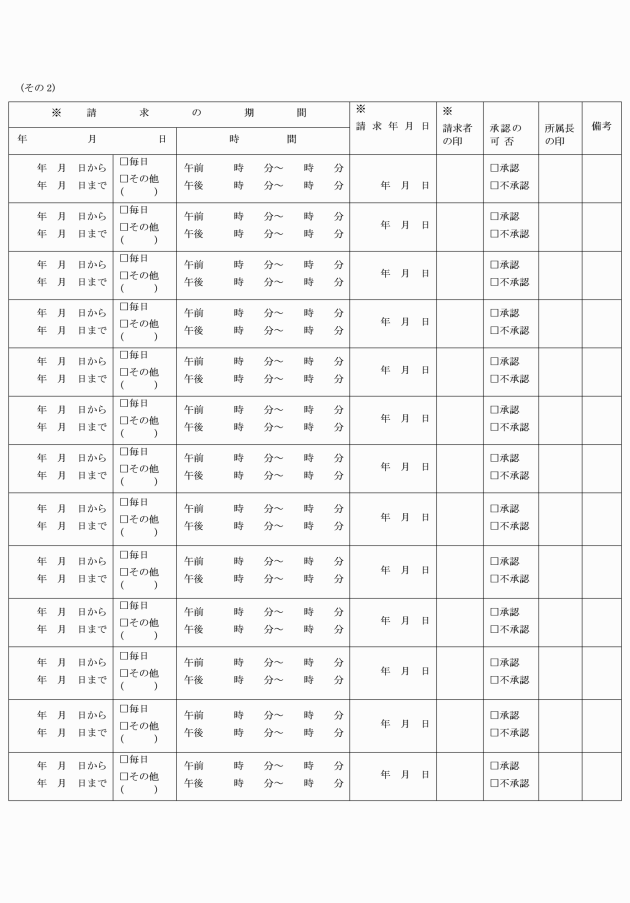

6 職員等は、介護時間(職員にあっては条例第15条の2第1項、会計年度任用職員にあっては会計年度規則第16条第1項に規定する介護時間をいう。)を受けようとするときは、介護時間願(第8号の3様式)により、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

(欠勤)

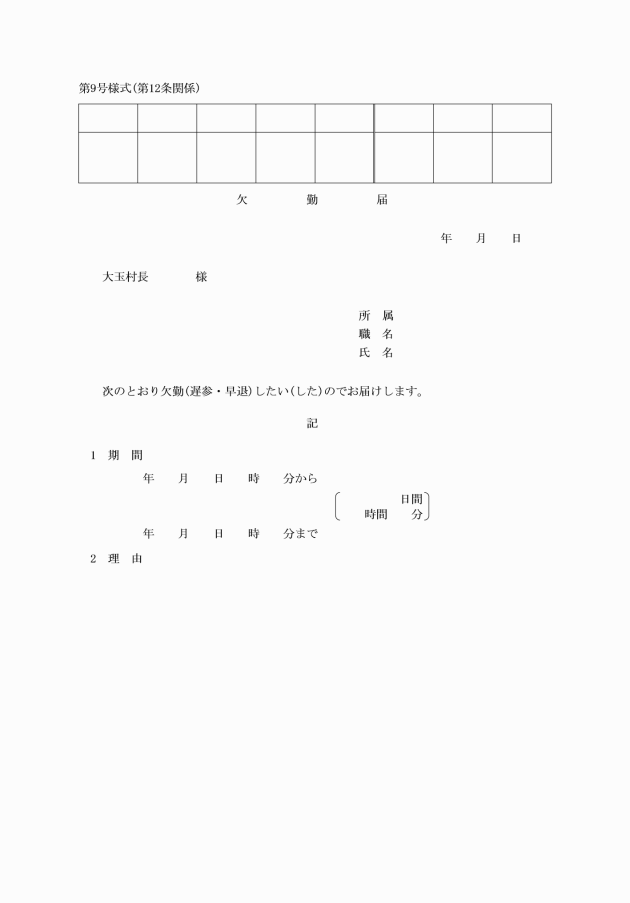

第12条 職員等が無断で勤務時間の全部若しくは一部を欠いたとき、又は休暇の承認が得られないときは、欠勤とする。

2 職員等は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(第9号様式)を任命権者に届け出なければならない。

(事前に手続きがとれない場合)

第13条 職員等は、疾病、災害、その他やむを得ない理由により事前に年次有給休暇又は欠勤の手続がとれないときは、速やかに電話、伝言等により連絡するとともに、事後に正規の手続をとらなければならない。

第4節 出張

(出張命令)

第14条 職員等の出張は、旅行命令簿(職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年規則第11号)第5条に定める様式)により、旅行命令権者が命ずる。

2 出張を命ぜられた職員等は、次号のいずれかに該当するときは、速やかに旅行命令権者の指示を受けなければならない。

(1) 公務遂行上、受けた命令の内容に変更の必要が生じたとき。

(2) 天災地変、交通しゃ断、病気等のため用務を遂行することができないとき。

(復命)

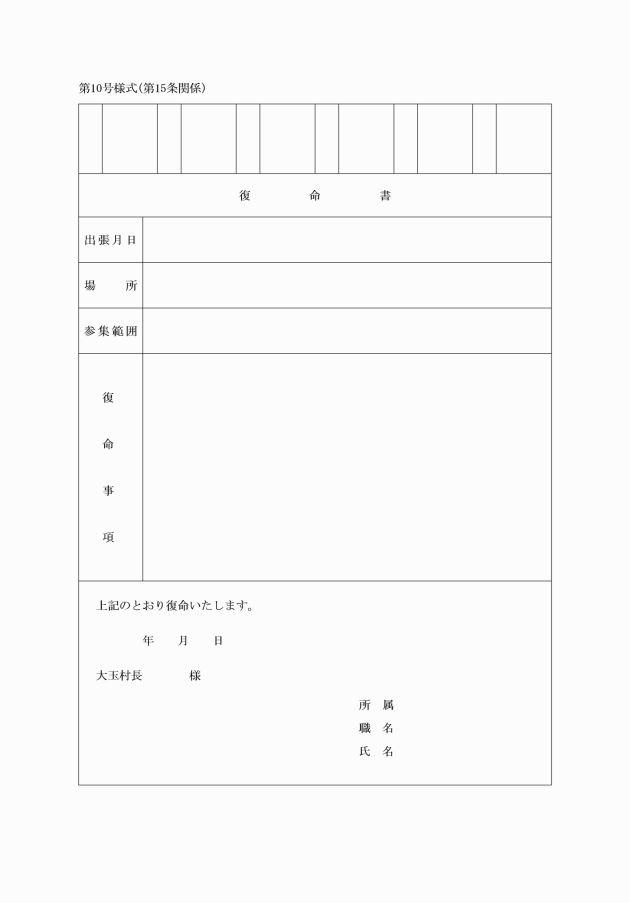

第15条 職員等が出張から帰庁したときは、速やかに復命書(第10号様式)により状況を復命しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭ですることができる。

2 前項の復命は、同時に2人以上の職員等が出張したときは、その上席者からしなければならない。

第5節 事務引継

(事務の引継ぎ)

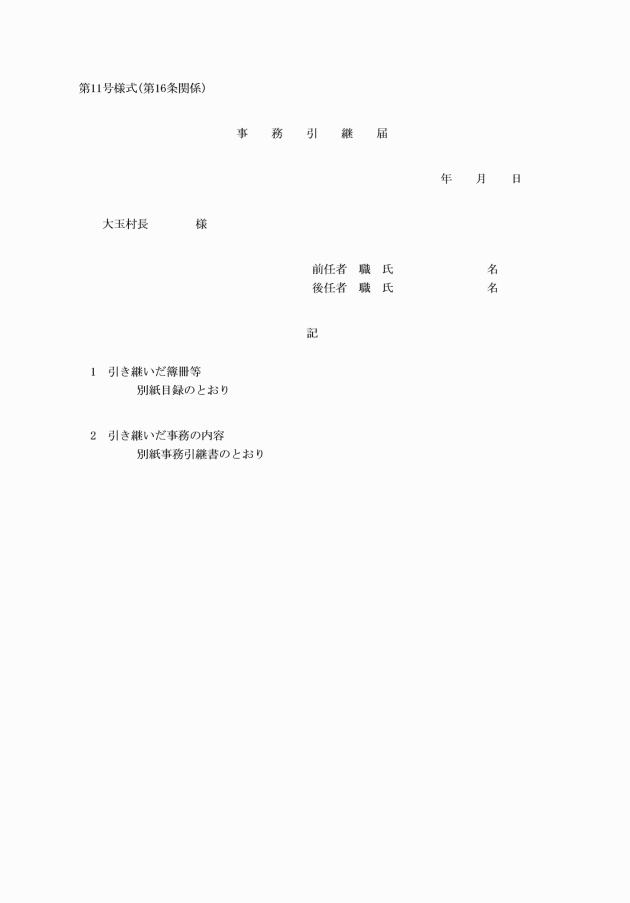

第16条 職員等は、退職、勤務替又は休職になった場合は、速やかに担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 職員等は、事務の引継ぎが終了したときは、事務引継届(第11号様式)を任命権者に提出しなければならない。

第3章 勤務時間

(勤務時間)

第17条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間中に、休憩時間(正午から午後1時まで)をおく。

3 勤務条件の特殊性により、前2項の規定により難いときは、別段の定めをすることができる。

(週休日の振替等)

第17条の2 所属長は、職員等に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、原則として週休日の振替又は半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(休日の代休日)

第17条の3 所属長は、職員等に休日の全勤務時間について特に勤務することを命じた場合には、代休日を指定することができる。

2 所属長は、職員等があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日は指定しないものとする。

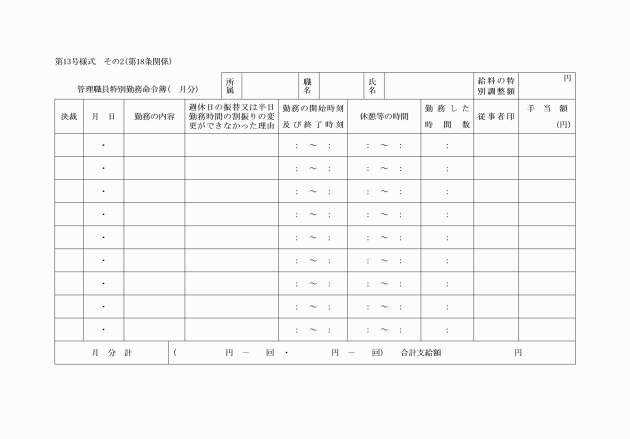

2 管理職員の特別勤務(職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)第20条の2第1項に規定する勤務をいう。)は、管理職員特別勤務命令簿(第13号様式その2)により任命権者が命ずるものとする。

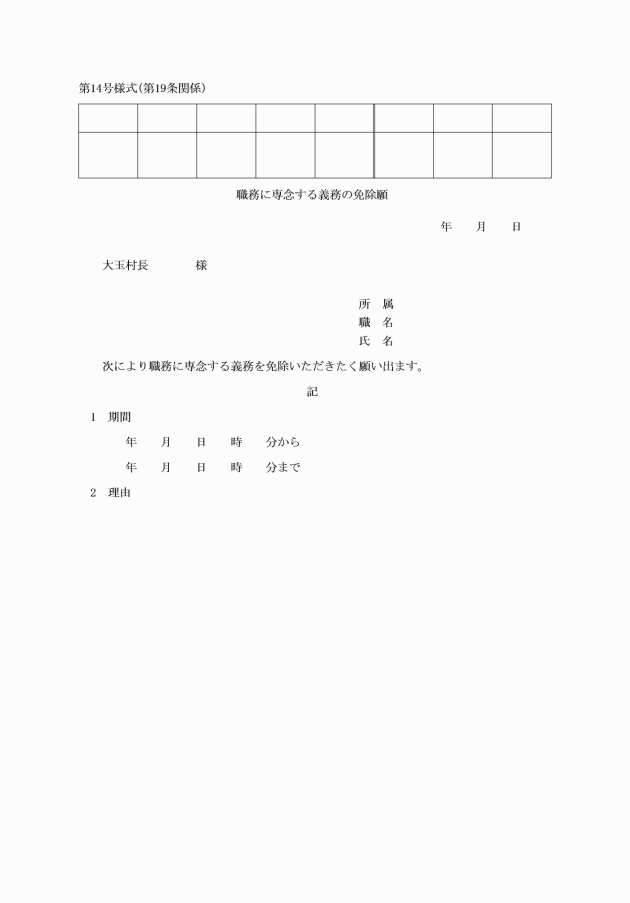

(職務に専念する義務の免除)

第19条 職員等が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第20号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(第14号様式)により任命権者の承認を受けなければならない。

第4章 宿日直

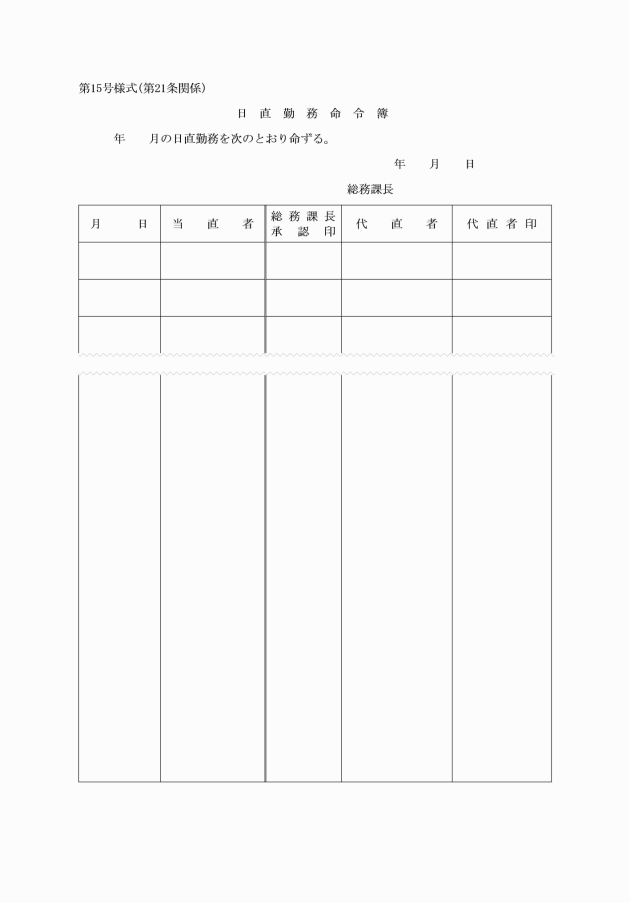

(日直勤務)

第20条 職員は、日直勤務に当たらなければならない。ただし、勤続年数6か月未満の職員、その他特に必要と認める職員については、日直を免除することができる。

(代直)

第22条 日直を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により、日直勤務に従事することができないときは、総務課長の承認を得て他の職員と交代することができる。

(日直の時間)

第23条 日直の勤務時間は、次のとおりとする。

休日及び週休日 午前8時30分から午後5時15分まで

(日直の引継)

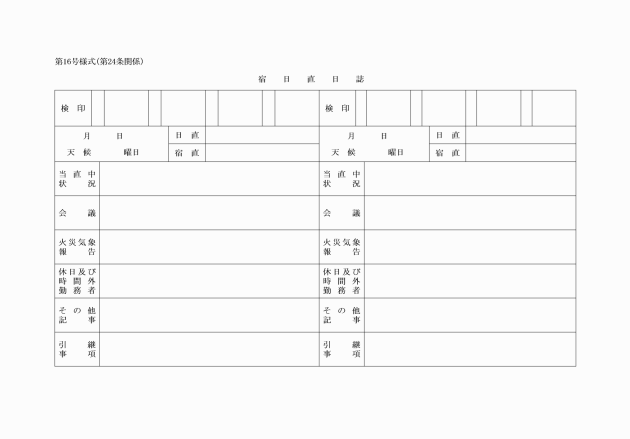

第24条 日直者は、次に掲げる簿冊及び物品を総務課長又は前番者から引き継ぎ、総務課長又は次番者へ引き継がなければならない。

(1) 宿日直日誌(第16号様式)

(2) 管守を託された文書、物品

(3) その他、当直に必要なもの

(日直勤務者の心得)

第25条 日直勤務者は、常に周到な注意のもとに勤務し、みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 日直勤務者は、庁舎内を巡視し、火災、盗難の防止に努めなければならない。

3 日直勤務者は、庁舎又は村内に火災その他非常事態が発生したときは、防災無線で第1報を放送するとともに、村長、その他関係職員に急報するなど臨機の措置をとらなければならない。

(日直勤務中の文書の取り扱い)

第26条 日直勤務者が文書等を受領したときは、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 電報、速達その他急施を要する文書は、直ちに関係者に送達又は連絡すること。

(2) 収受の日時が権利の得失又は変更に関係する文書については、文書の欄外に到達した日時を明記し署名すること。

(3) 前号に掲げるもの以外の文書及び物品は、適宜保管し、総務課長又は次番者へ引き継ぐこと。

(日誌の記載)

第27条 日直勤務者は、宿日直日誌に所定の事項を記載しなければならない。

第5章 警備

(重要書類)

第28条 重要書類は、運搬し易いようにし、見易い場所に置き、その容易に赤紙で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常事態)

第29条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他非常事態が発生したときは、庁舎管理責任者の指揮を受け必要な措置を講じなければならない。

第6章 雑則

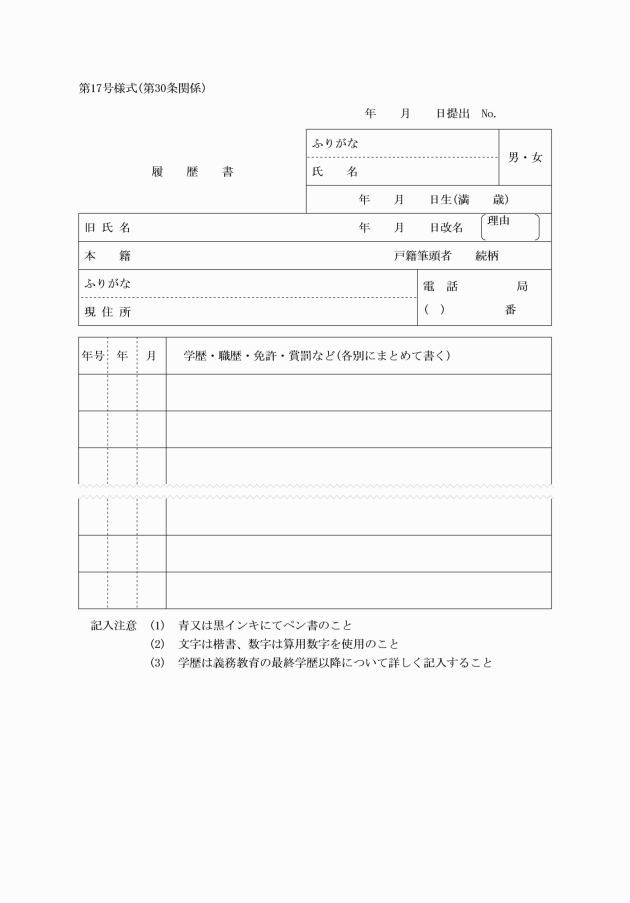

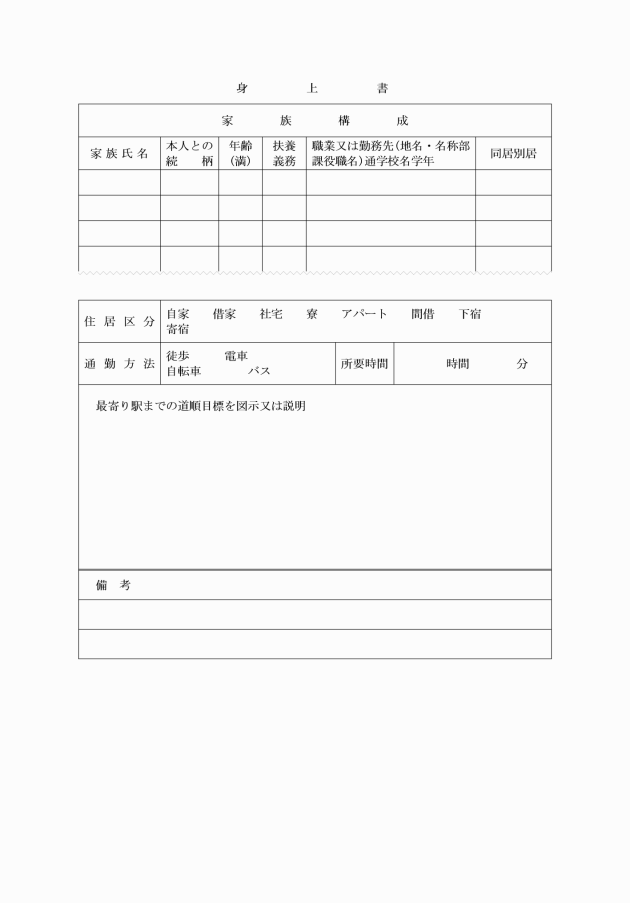

(新任職員の履歴書等の提出)

第30条 新たに職員となったものは、着任後5日以内に総務課長に履歴書(第17号様式)を提出しなければならない。

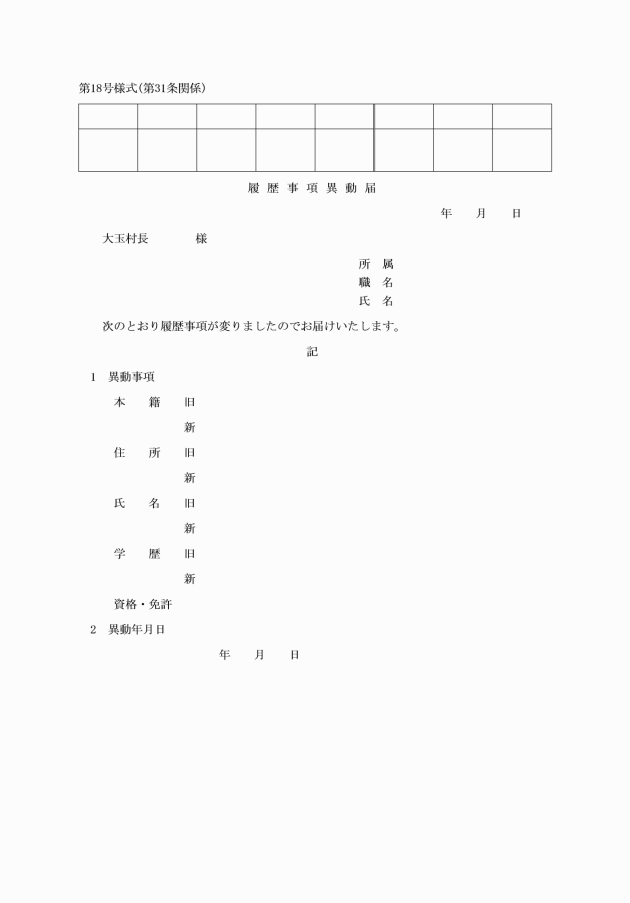

(履歴事項変更の届出等)

第31条 職員は、氏名、本籍、住所、学歴、資格、免許等に異動が生じたときは、速やかに履歴事項異動届(第18号様式)に戸籍謄本又は卒業証明書若しくは資格取得証明書等の写しを添付してその旨を届け出なければならない。

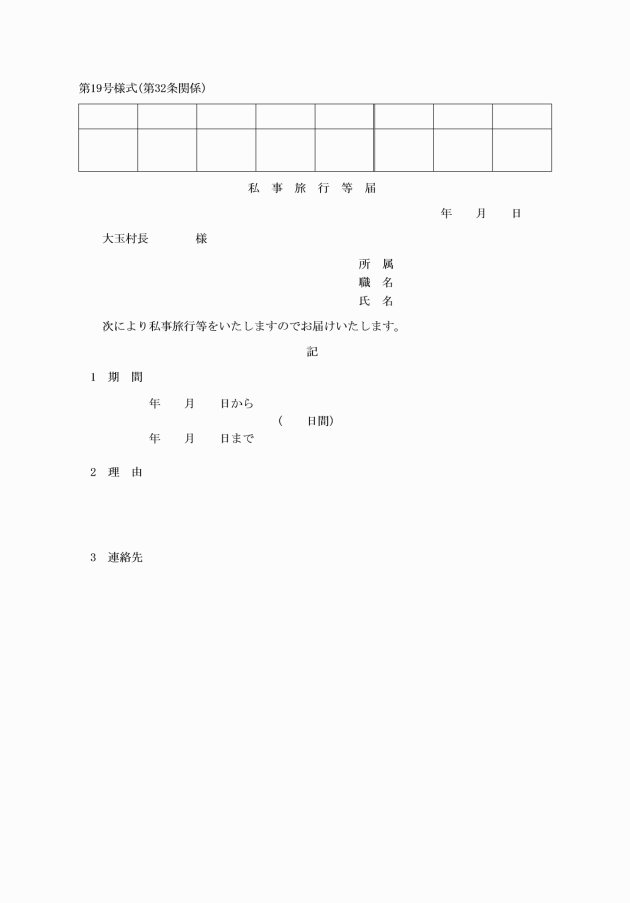

(私事旅行の届出)

第32条 職員等は、私事旅行又は転地療養等のため、3日以上にわたって居住地を離れる場合は、あらかじめ私事旅行等届(第19号様式)により任命権者に届け出なければならない。

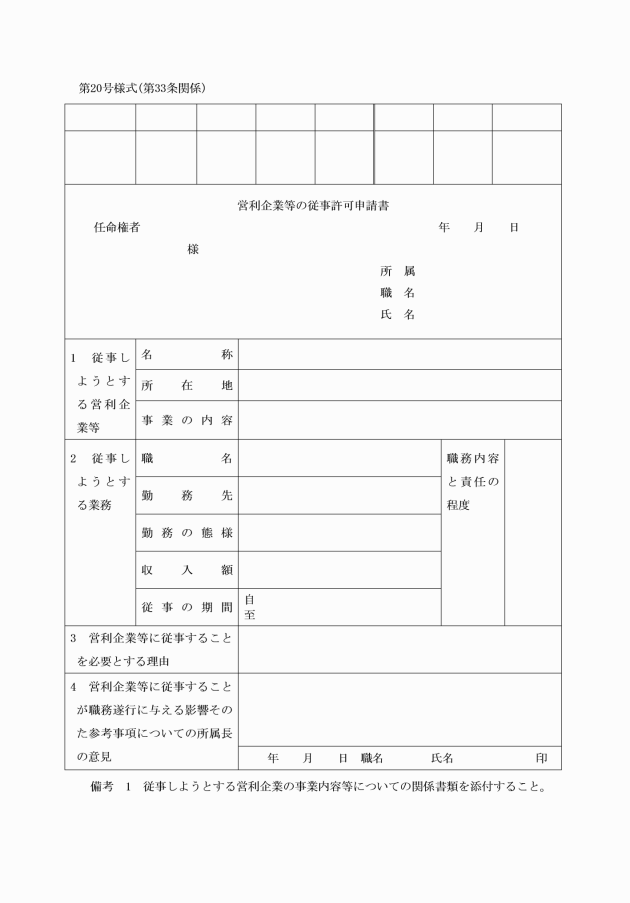

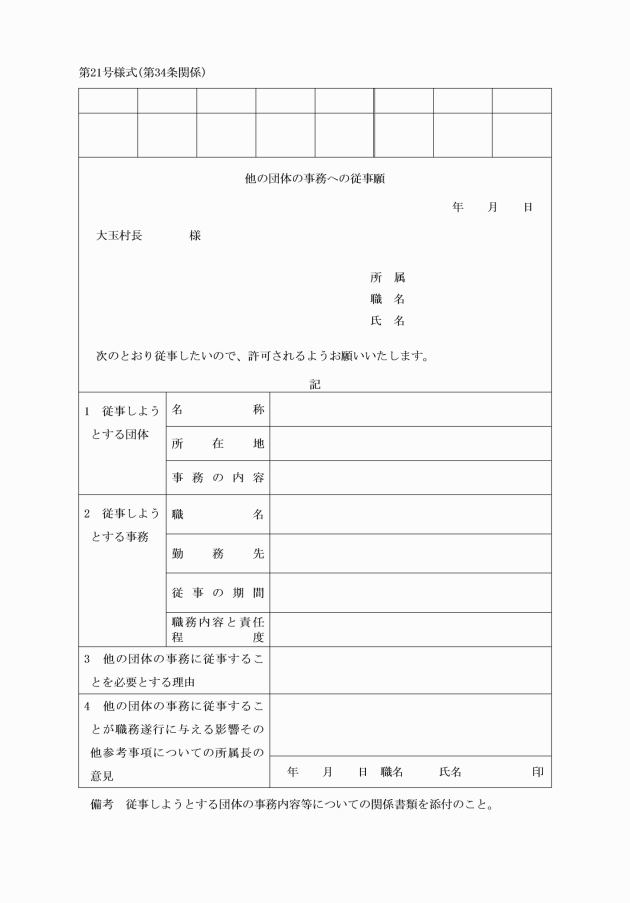

(営利企業等への従事)

第33条 職員及び法第22条の2第1項第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員は、同法第38条及び大玉村職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和47年規則第5号)の規定により、営利企業等に従事する場合は、営利企業等の従事許可申請書(第20号様式)により、任命権者の許可を受けなければならない。

(退職)

第35条 職員は、退職しようとするときは、退職願を任命権者に提出しなければならない。

附則

1 この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

2 大玉村処務規程(昭和34年規程第85号)、大玉村役場事務分掌規程(昭和56年規程第1号)及び大玉村職員記章はい用規程(昭和35年告示第1号)は、廃止する。

附則(平成8年訓令第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年訓令第5号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成11年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成12年訓令第8号)

この規程は、平成12年11月1日より施行する。

附則(平成12年訓令第10号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

附則(平成14年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成14年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成15年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。

附則(平成17年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

附則(平成18年訓令第6号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成26年訓令第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年規程第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和3年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年6月17日から施行する。

附則(令和7年訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。